マーケティング戦略

SNSマーケティングとは?webマーケとの違いやUGC運用方法について解説

「SNSマーケティング」と「Webマーケティング」は、どちらもオンラインによるマーケティングです。しかし、この違いが曖昧な広報担当の方も多いのではないでしょうか。

この記事では、SNSマーケティングの概要やWebマーケティングとの違い、SNSで成果をあげるための基本戦略、運用する際の体制づくりなどを解説します。

自社の商品やサービスを多くの人々に広めたいが、どこから手をつけるべきかわからない方、何をすれば効果的かを知りたい方は、最後までご覧ください。

- SNSマーケティングとは?Webマーケティングとの違い

- SNSで成果を出す基本戦略

- SNSならではの武器「UGC」の生かし方

- SNSマーケティングの運用と体制づくり

- SNS施策で気をつけたいこと

- SNS×UGCで共感を生み出すマーケティングへ

タレント×マーケティングで

成果を最大化

SNSマーケティングとは?Webマーケティングとの違い

「SNSマーケティング」とは、企業がSNSでの発信を通して顧客の認知度を上げ、関係を構築してファンを増やし商品の購入を促す、一連の活動のことです。なおSNSマーケティングはWeb上で行うため、「Webマーケティング」に含まれます。

SNSマーケティングとWebマーケティングの違いを、下表にまとめました。

ユーザー層 | 主な目的 | プラットフォーム・手段 | |

|---|---|---|---|

SNSマーケティング | 潜在層 | 共感や発見を起点とした、ユーザー層との接触・関係構築 | X(旧Twitter)、Instagram、LINE、TikTokなど |

Webマーケティング | 顕在層 | 検索を起点とした、ユーザー層への訴求 | SEO(検索エンジン最適化)、Web広告、LP最適化など (SNSマーケティングも含まれる) |

SNSマーケティングの場合は「見て気づく」のに対し、Webマーケティングは「知って検索する」というように、顧客が企業や商品と接触するタイミングに違いがあります。

そのため、顧客に商品の購入を促すには、いかにSNSマーケティングからWebマーケティングにつなげるかが重要です。

SNSへの投稿で潜在層の興味を引き、ランディングページ(LP)へ誘導して、商品やサービスの魅力を丁寧に伝えるとよいでしょう。

その際、SNSからLPに誘導するための導線設計をしておく必要があります。

- InstagramのストーリーズなどによるSNS広告

- プロフィールリンク

- 投稿内リンク

SNSマーケティングはあくまで「入口」であるため、問い合わせや商品購入といったCVへつなげる導線としてWebマーケティングと組み合わせることが、ビジネスを成功させるカギとなるでしょう。

SNSで成果を出す基本戦略

ここではSNSマーケティングで成果を出すための基本戦略として、ペルソナ設計とトンマナの最適化、各SNSの選定とそれぞれにおける有効な投稿方法を解説します。ターゲット層の興味を引き、商品購入の増加につなげるためにも、それぞれのポイントを押さえましょう。

SNSマーケティングの基本戦略1:ペルソナ設計とトンマナの最適化

まず、SNSマーケティングに欠かせないペルソナ設計と、トンマナの最適化を行います。

ペルソナ設計

「ペルソナ」とは、ターゲット層を具体的な人物像に落とし込んだものです。ペルソナを設計するとターゲット層の属性やニーズが明確になるため、SNS投稿におけるトンマナの最適化に役立ちます。

ペルソナの詳細は下の記事で解説していますので、設計時の参考にしてください。

トンマナの最適化

「トンマナ」は「トーン&マナー」の略で、SNSマーケティングにおいては主に、企業やブランドの公式アカウントとして投稿する際の、いわゆる「中の人」の文体や公式キャラクターの口調などを指します。

SNSの投稿時にトンマナを最適化することで、自社のイメージに統一感が生まれるため、顧客の印象に残りやすくなるでしょう。

自社アカウントのトンマナをきちんと定めておくと、複数の担当者で管理する際にも便利です。

SNSマーケティングの基本戦略2:運用するSNSの選定

SNSには多くの種類があるため、自社のブランドや商品・サービスに合うプラットフォームを選びましょう。

今回は4つの主要SNSの特性と、マーケティングに利用するのに適した業種を表にまとめました。参考にしてください。

SNS名 | SNSの特性 | 適した業種 |

|---|---|---|

X(旧Twitter) |

|

|

|

| |

TikTok |

|

|

LINE |

|

|

参照:総務省情報通信政策研究所「令和5年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書<概要>」

SNSマーケティングの基本戦略3:各SNSで有効な投稿方法

それぞれの特性と適した業種をふまえ、ここでは各SNSにおいて有効な投稿方法を解説します。

X(エックス/旧Twitter)

速報性があり、ハッシュタグやリポストによる拡散力も強いX(旧Twitter)では、次のような投稿方法によって、認知度・好感度の向上などの効果を得られるでしょう。

- 新商品のプレゼントキャンペーンなど、ユーザー参加型の投稿

- 季節や発信日時に合わせたリマインド投稿

- 公式キャラクターや「中の人」による、コミュニケーション型の投稿

なお、Xにはキャンペーンのガイドラインがあるため、違反しないように注意しましょう。

参照:X Corp. Japan 株式会社「キャンペーン実施についてのXのガイドライン | Xヘルプ」

なおXの広告の配信方法については、以下の記事をご覧ください。

Instagram(インスタグラム)

流行に敏感でビジュアルを重視する女性ユーザーが多いInstagramの場合、ブランディングやCVにつなげるには、このような投稿が効果的です。

- 配色やレイアウトなどデザイン性を意識した、ユーザーの目を引く商品画像の投稿

- 自社ブランドのイメージが伝わる商品使用シチュエーション動画の投稿

- ストーリーズを活用した、限定セール告知などの投稿

Instagramについても投稿前にガイドラインはきちんと確認しておきましょう。

参照:Instagramヘルプセンター「コミュニティガイドライン」

なお、Instagramの広告の配信方法については、以下の記事をご覧ください。

TikTok(ティックトック)

若年層のユーザーが多く、体験型コンテンツが人気のTikTokでは、次のような投稿によって、企業や商品の認知度アップが期待できます。

- 実際に商品を使用している動画の投稿

- 自店舗の様子を紹介する動画の投稿

- 商品に関する雑学を紹介する動画の投稿

TikTokについても事前にガイドラインを確認しておきましょう。

参照:TikTok「コミュニティガイドライン」

なお、TikTokの広告の配信方法については以下の記事をご覧ください。

LINE(ライン)

幅広い世代が日常的に利用しているLINEでは、トークとVOOM(ブーム)投稿をうまく活用するとCVにつなげやすいでしょう。

LINEのトークは「友だち」に登録してくれた相手とのやりとりを楽しむ場ですが、VOOMはほかのSNSでよくあるように、フォローしていなくても投稿が表示されます(フォローしていると「フォロー」のタブ、フォローしていないと「おすすめ」のタブに表示)。写真やテキストも投稿できますが、主はショート動画。

閲覧したユーザーは、やはりほかのSNS同様に「いいね」でリアクションしたり、コメントをつけたりすることができるので、投稿者はさらにそれに返信をして新たにコミュニケーションの場を広げることも可能です。

LINE VOOMは投稿の再生時間に応じて収益化できるため、一般ユーザーも多く利用していますが、企業やブランドが公式アカウントを開設する場合は、VOOM上の収益を目的にするというよりも、以下のように次のアクションにつなげる導線として活用するのがよいでしょう。

- 予約や再来店を促す投稿

- キャンペーン告知の投稿

- クーポンつきの投稿

なお、LINE公式アカウントを開設する場合は、ガイドラインも忘れないように確認しておいてください。

今回は4種類のSNSにおける投稿方法を挙げましたが、それぞれ優劣があるわけではないので、自社のブランドイメージや投稿したい内容、ターゲット層に合うプラットフォームを選びましょう。

SNSならではの武器「UGC」の生かし方

SNSマーケティングにおいては自社で投稿する他に、UGCを生かした施策も有効です。

「UGC」とは、“User Generated Contents”の略で、画像・動画・感想といった、一般ユーザーが自発的に作ったコンテンツを指します。

消費者目線で作られたUGCは他のユーザーにとって信頼性が高く、共感を得やすいため、プラットフォームになじんで目に留まり、拡散されやすいです。SNSマーケティングと相性がいいといえるでしょう。

自社でUGCを生かすには、次の手法が考えられます。

- ハッシュタグ施策

- プレゼントキャンペーン

- 二次利用(再投稿)

ハッシュタグ施策は、ユーザーに任意のハッシュタグ(#)をつけて投稿してもらうこと。これにより拡散力の強化を図れるだけでなく、あとから反応率を可視化させることが容易くなります。

プレゼントキャンペーンは、たとえば設定期間内に自社のアカウントをフォローし、当該投稿をリポスト、もしくはいいねしたユーザーの中から、抽選でプレゼントを送付するといったものです。これによりフォロワー数の増加、狙った投稿のインプレッションの増大などが期待できます。

二次利用とは、企業アカウントがUGCをリポスト・シェアすること、あるいは公式サイトなどに掲載することです。多くの方が話題にしていることがわかると、より一層大きな話題を呼ぶ可能性もあります。

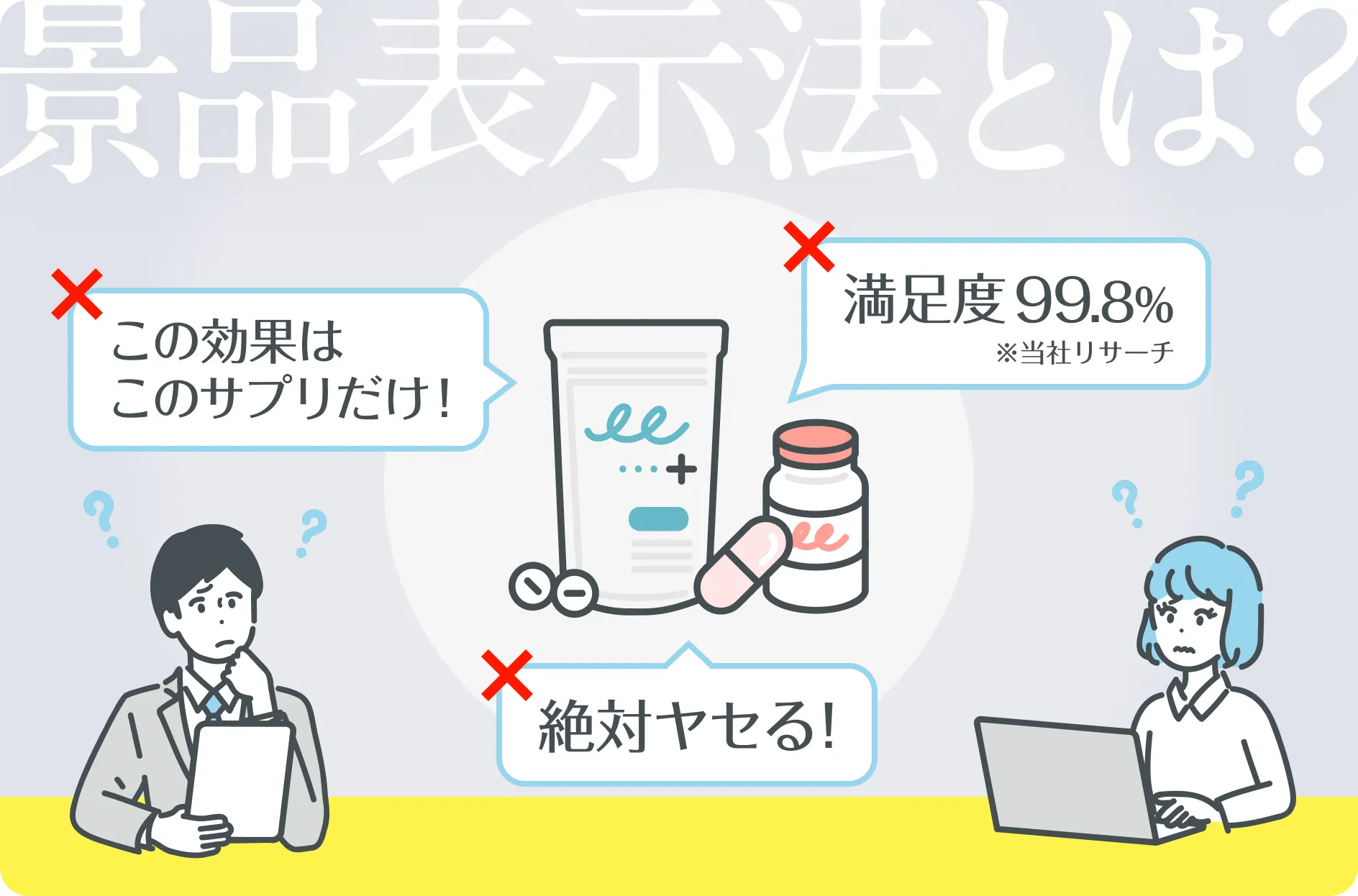

なお著作権や肖像権を扱うことになるので、公式サイトなどにUGCを載せるには、投稿者や被写体の利用許可が必要です。また、扱う商品やサービス、告知したいキャンペーン内容などによっては、景品表示法や薬機法の観点からUGCの表現が適切かどうか事前に確認が必要です。

景品表示法については、以下の記事をご確認ください。

SNSマーケティングの運用と体制づくり

SNSマーケティングを実施するときは、まず、運用リソースがどれだけあるかを考えたうえで、社内に担当者を置くか、外部に委託するかを決めます。社内で運用する場合も、その人数やKPIの規模によってリソースが変わるため、最初に目的を定めておくとよいでしょう。

SNSマーケティングの運用体制

SNSマーケティングの担当者が一人の場合、施策に一貫性が生まれることがメリットといえるでしょう。

しかし次のようなデメリットも考えられます。

- ユーザーとのコミュニケーションの頻度や施策の規模などに限界がある

- キャンペーン施策などが似たものになりやすく、飽きられやすくなる

- 属人性が高く、担当者が休んだ際などに更新が停滞してしまう

- その企業での前例がない場合、担当者自身で運用ルールを作成する必要がある

社内にSNSマーケティングのチームを作って複数人で運用する場合は、はじめにチーム責任者、投稿担当者、分析担当者など、業務ごとにメンバーを割り振りましょう。

SNSマーケティングの業務は多岐にわたるため、以下に項目例を挙げます。

- 企業アカウント全体の設計

- 企画・作成・投稿

- DM・コメントの管理

- 投稿の分析

- ユーザーとのコミュニケーション

- インフルエンサー(タイアップする相手)の選定

- 進捗管理

「投稿の分析」に含まれるものは、自社アカウントの投稿だけではありません。SNSマーケティングの方向性を定めるには、競合分析を行い、他社の状況も把握する必要があります。

「インフルエンサーの選定」とは、商品やサービスのプロモーションコンテンツを作成してもらう目的で、ターゲット層の購買意欲に影響を与えるインフルエンサーを選ぶことです。自社商品のファンであれば、お互いにメリットが感じられるのでさらに良いでしょう。

普段から自発的に自社商品を紹介しているユーザーがいれば、アンバサダーに任命して、中長期的に共同してプロモーションを行ってもいいかもしれません。そういった「アンバサダーマーケティング」については、以下の記事でくわしく解説しているので、検討の余地があれば参考にしてみてください。

なお、このような人材の選定が困難なときや、SNSマーケティング自体に割く社内リソースがない場合は、外部の専門会社に委託する方法もあります。

SNSマーケティングの運用に欠かせないこと

企業アカウントとしてSNSを運用する際、まず必要なのは投稿計画です。SNSマーケティングを行う目的を定め、どのような内容で、いつ、どれぐらいの頻度で投稿するかを決めましょう。

計画を立てるときには、投稿日時や投稿メッセージの内容などをまとめられる「コンテンツカレンダー」を活用するのもおすすめです。チームで投稿計画と状況を共有できるため、投稿漏れを減らせるでしょう。

SNSマーケティングにおいては、インサイト分析も欠かせません。インサイトデータはSNS上の「インサイト(アナリティクス)機能」で見られますが、ビジネスアカウントに切り替えないと確認できないプラットフォームも増えているため、早めに対応しましょう。

インサイト機能によって、次の数値がわかります。

- インプレッション数

:ユーザーの画面に自社アカウントの投稿が表示された回数

- プロフィールへのアクセス数

:ユーザーが自社アカウントのプロフィールを見た回数

- エンゲージメント数

:自社アカウントの投稿に対してユーザーが起こしたリアクションの総数

また、このようにPDCAサイクルを回すことで、さらに効果の高いSNSマーケティングが可能となるでしょう。

- 計画を立てる(Plan)

- 施策を実行する(Do)

- インサイトデータを検証・分析する(Check)

- 3の結果をふまえ、効果のあった施策は続け、問題点は改善して1に戻る(Action)

SNS上の交流だけで完結するのではなく、自社ブランドや商品に好印象を持ってもらい、最終的にはLP遷移・来店・購買などといった、CVにつながる施策を立てることが重要です。

SNS施策で気をつけたいこと

SNSマーケティングを実施するにあたって気をつけたいのは、炎上のリスクがあることです。どれほど気をつけていても表現や内容によっては誤解を招き、炎上が発生する場合があります。ユーザーの受け取り方はさまざまであり、伝えたいことがそのまま伝わるとは限らないためです。

一度炎上すると信頼を回復するのが大変難しいだけでなく、大きな損害を被るおそれがあるため、従業員の個人アカウントであっても、発言や投稿する画像・動画に細心の注意を払うよう周知しましょう。

SNSにはアルゴリズムがあり、ユーザーごとにタイムライン(フィード)や「おすすめ」などに表示される内容が最適化されています。

ユーザーそれぞれの興味や関心、好みが画面上に反映されやすくなったため、ターゲット層の趣味嗜好を分析して、質の高いコンテンツを投稿することが大切です。

ただしSNSを運用する際は、数字にとらわれすぎずに「コミュニティ形成」を意識するとよいでしょう。マーケティングの他に、PR・広報の領域でもSNSは有効です。

SNS運用担当者がSNSマーケティングとPR・広報を兼任するケースも多く見られますが、自社もそれを検討している場合は、ぜひ以下の記事を参考にしてみてください。

SNS×UGCで共感を生み出すマーケティングへ

性別や世代に関係なく、ほとんどの人々が「共感のチャネル」であるSNSを利用している現代において、SNSマーケティングはもはや、企業にとって重要な施策だといえます。

ユーザーの多いSNSのマーケティングに成功すると、自社ブランドや商品の認知度は格段に上がり、CVの増加も期待できるでしょう。この記事を参考に、ぜひUGCを活用して、共感を生み出すマーケティングを始めてみてください。

なお、SNS上でのプロモーションにあたって著名タレントを起用したい場合は、タレントサブスクの「Skettt(スケット)」のご利用もぜひご検討ください。

月額10万円〜最短契約期間1か月で、5,000名以上の著名なタレントや俳優、モデル、芸人、アスリート、文化人などの中から自社に合った方がきっと見つかります。

タレントサブスク

サービス資料

ダウンロード

宣伝素材を事業成長の起爆剤に。

- タレントがどのようにサービスの認知・差別化に寄与しているかを解説

- 価格・スピードなどの面でメリットのある「タレントサブスク」の仕組み

- クライアント様の成果を具体的な数字と共に事例として紹介

事務所数・取り扱い素材数ともに業界No.1

この記事の関連タグ

Related Article

関連記事一覧あわせてこちらの記事もチェック!

Copyright © 2024 Wunderbar Inc. All Rights Reserved.

IP mag