マーケティング戦略

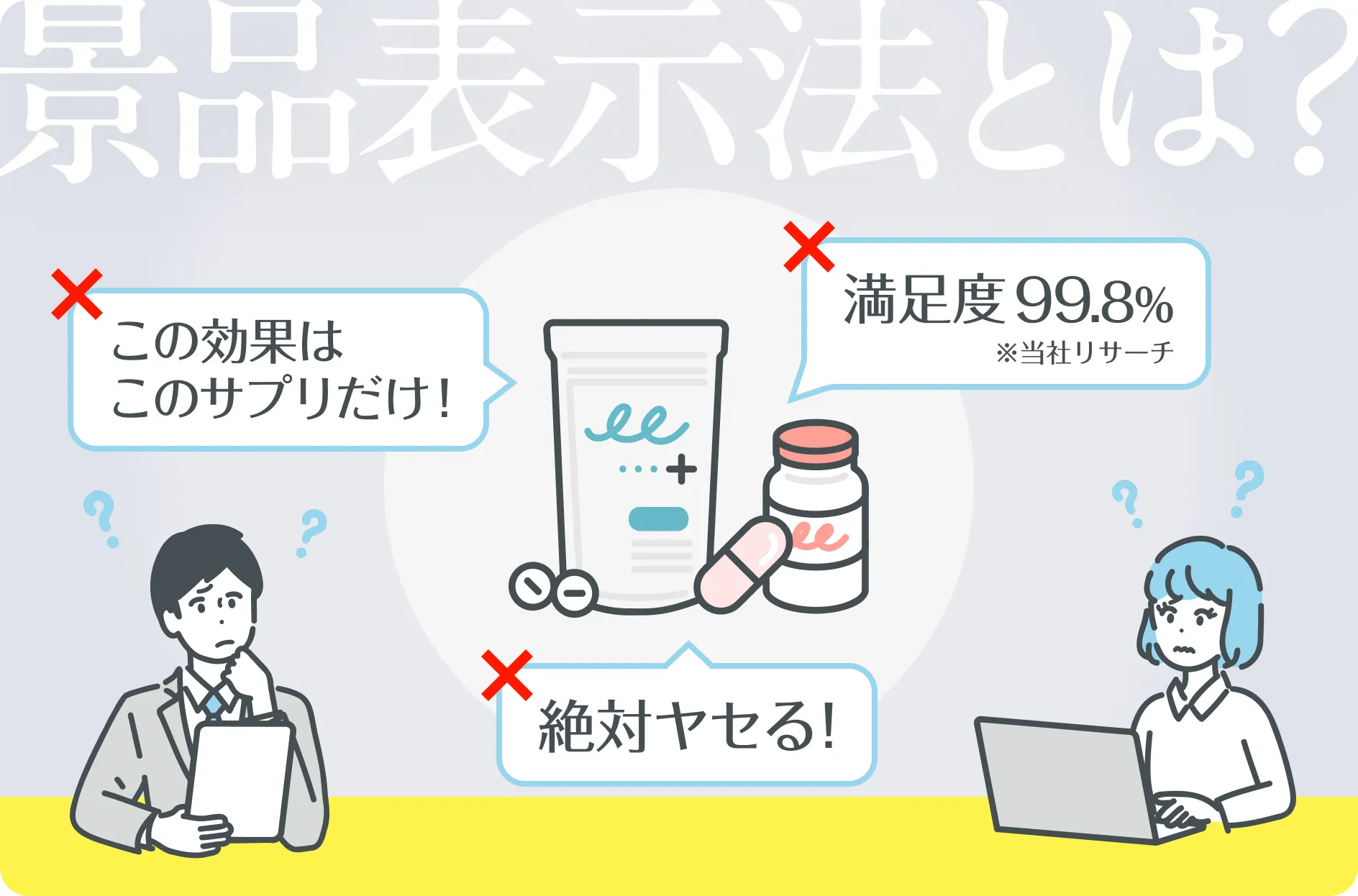

景品表示法をわかりやすく紹介!具体的な事例や法改正によるステマ規制を解説

「自社の広告が景品表示法違反にあたらないか不安」「難しい景品表示法の内容を、具体例を用いてわかりやすく解説してほしい」とお考えの方は多いのではないでしょうか。

景品表示法違反の多くは、企業側の広告や景品への知識不足が原因です。いったん処分を受けるとインターネット上で公表されるため、消費者からの信頼を失ってしまいます。2023年10月には新しくステマ規制も始まり、ますますルールを守った広告表示が必要となりました。

そこで本記事では、景品表示法の概要や具体的な事例、違反を防止する方法まで詳しく解説します。景品表示法を理解して、自社の広告や宣伝に活かしたい方はぜひ参考にしてください。

- 景品表示法の概要

- 景品表示法の目的

- 景品表示法違反の現状:多くは知識不足

- 2023年10月の改正によりステマ規制が導入された

- 景品表示法の2つのルール

- 不当表示の禁止①優良誤認表示

- 不当表示の禁止②有利誤認表示

- 不当表示の禁止③その他誤認されるおそれのある表示の禁止

- 景品類の制限や禁止①一般懸賞

- 景品類の制限や禁止②共同懸賞

- 景品類の制限や禁止③総付景品

- 割引や値引きは景品表示法の対象外となる

- 景品表示法違反をした場合の罰則

- 景品表示法に関するガイドライン

- 景品表示法の違反を防止するためには

- 景品表示法を正しく理解して広告・販売しよう

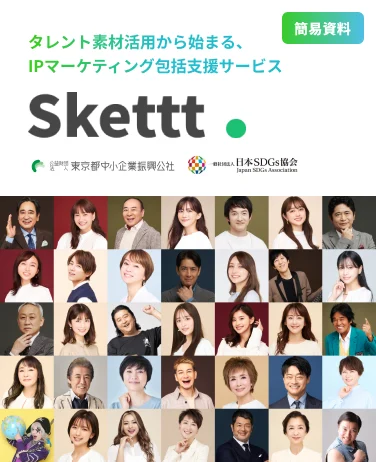

タレント×マーケティングで

成果を最大化

景品表示法の概要

景品表示法は、広告や宣伝、顧客への景品提供などについてルールを設けた法律です。景品表示法の正式名称は、不当景品類および不当表示防止法であり「景表法」と略称されることもあります。

商品やサービスを販売する際に、消費者を誤解させる不当な広告や宣伝、間違った判断を引き起こす過大な景品を禁じています。

景品表示法は、主に以下の2つの内容です。

- 消費者向けの不当な広告を規制する内容

- 消費者向けの販売における過大な景品の提供を禁止する内容

2020年、東京都は24,000件のインターネット広告を監視し、292事業者に改善を求める指導を行っています。

参照:東京都「インターネット上の不当表示等292事業者に改善指導」

景品表示法の目的

景品表示法の目的は、誤った情報により、消費者が質のよくない商品やサービスを購入して不利益を被ることからの保護です。

たとえば、ダイエット効果が証明されてないサプリメントを「1ヶ月で5キロ痩せます」と謳って販売することは、景品表示法違反にあたります。実際には5キロ痩せるという科学的根拠が無いため、消費者が商品を選ぶ際に誤った判断を促してしまう恐れがあるからです。

景品表示法違反について、消費者庁は消費者からの届出を受け付けています。違反事業者は違反の周知徹底などを命じる措置命令や、課徴金の納付を命じる課徴金納付命令を受ける場合があるため、注意が必要です。

景品表示法違反の現状:多くは知識不足

景品表示法の違反の多くは、広告や景品の内容について知識や理解の不足から、気づかないうちに起きています。他にも、激しい市場競争の中で、売り上げを伸ばすために過大な広告や宣伝を行ってしまう場合があります。

いったん処分を受けてしまうと、インターネット上に社名や商品名が公表されて、検索した消費者の目につくため注意が必要です。社会的信用を失うため、今後の事業の運営に悪影響が及ぶでしょう。

景品表示法についてしっかりと理解し、違反しないよう事前に準備をしておくことが大切です。商品やサービスを提供する担当者は、景品表示法の内容を確認し、正しい広告や宣伝、景品の提供ができるようにしておきましょう。

2023年10月の改正によりステマ規制が導入された

2023年10月の法改正で、ステルスマーケティング(ステマ)が景品表示法違反に当たるとされました。

ステマとは、実際は広告や宣伝であるにもかかわらず、あたかも第三者からの感想のように隠す行為です。たとえば、事業者がインフルエンサーに謝礼を支払って、SNSやサイトに口コミを投稿してもらうことが挙げられます。

広告であると明記されていれば、消費者も一定の誇張があるであろうと警戒しながら読み進められるでしょう。しかし、中立的な口コミや感想であると誤認すると、消費者は無警戒に読み進め、合理的な判断ができなくなるのではと問題視されていました。

景品表示法の役割は、消費者の合理的な判断をすることです。そのため、ステマは問題であるとされ法改正に及ぶことになりました。

近年SNS投稿やレビュー投稿が急激に増えていることから制定され、ステマ規制と呼ばれています。

「知らないうちに法律違反をしていた」のような事態にならないよう、広告や宣伝のルールを社内で確認しておきましょう。

参照:消費者庁「令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。」

景品表示法の2つのルール

景品表示法には、大きく分けて以下の2つのルールがあります。

- 不当表示の禁止

- 景品類の制限や禁止

商品の内容や価格の表示、過大なプレゼンによって一般消費者が不利益を被らないように定めたルールです。商品やサービスを提供する担当者は、2つの景品表示法の内容をしっかりと理解しておく必要があります。

不当表示の禁止

不当表示の禁止は、消費者に勘違いさせるような不当広告を規制するルールです。実態は異なるにもかかわらず、よりよく見せる広告や大げさな表示などが挙げられます。

表示とは、品質、内容や価格などの条件を消費者に伝える広告や宣伝などです。具体的には、以下のような広告手段があります。

- チラシやポスター

- カタログや看板

- パンフレット

- パッケージ

- ダイレクトメール

- 新聞や雑誌などの出版物

- テレビやラジオCM

- 訪問やインターネット上での宣伝

参照:消費者庁「事例でわかる景品表示法 P6」

品質や価格は、消費者が商品・サービスを選ぶ重要な基準のため、正しくわかりやすいことが求められます。しかし意図はなくても、実際より著しく優良または有利であると誤認される表示をしている場合は、不当表示にあたります。

不当表示の禁止は大きく分けて、以下の3種類です。

- 優良誤認表示の禁止

- 有利誤認表示の禁止

- その他誤認されるおそれのある表示の禁止

それぞれの詳細は後述しています。

景品類の制限や禁止

景品類の制限や禁止とは、消費者の判断を誤らせるような過大な景品の提供を規制したルールです。

景品類とは、顧客を誘い込む手段として提供する物品や金銭を指します。具体的には、以下の物品や金銭が挙げられます。

- 建物、物品、土地、その他の工作物

- 金銭、金券、株券、商品券

- きょう応(スポーツ、映画、旅行その他の催物への招待または優待)

- 便益、労務その他の役務など

参照:消費者庁「事例でわかる景品表示法 P3」

顧客を誘う手段であっても、値引きやアフターサービスは景品類に含まれません。景品類の制限や禁止には、大きく分けて以下の3つがあります。

- 一般懸賞

- 共同懸賞

- 総付懸賞

その他にも、不動産業など特定の業種には特別なルールが設けられています。それぞれの詳細は後述しています。

不当表示の禁止①優良誤認表示

優良誤認表示とは、実際の商品・サービスの「品質」や「規格」が事実に相違して著しく優良であると消費者を勘違いさせる表示です。景品表示法第5条1号により禁じられています。

「品質」は、商品に関する添加物などの成分や鮮度などの属性を指します。

品質 | 内容 |

|---|---|

成分 | 添加物、純度、原材料など |

属性 | 鮮度、効果、性能など |

「規格」は、国や公的機関、民間団体の認証などによる等級を指します。規格の取得には、定められている一定の要件を満たす必要があります。

「その他の内容」は、間接的に商品やサービスへ影響を及ぼす内容です。

- 原産地

- 有効期限

- 受賞の有無

- 製造方法

品質や規格、その他の内容が消費者の誤解を招く内容の場合、優良誤認表示とされます。

参照:消費者庁「事例でわかる景品表示法 P5」

優良誤認表示の事例

国産ブランドでない国産牛肉を「国産有名ブランドの牛肉」であるかのように表示することは、優良誤認表示にあたります。

また、摂取すると痩せるサプリメントを謳っているにもかかわらず、実際には効果が実証されてないものも優良誤認表示です。

実際に、LEDランプの店頭ポップに違反事例があります。あたかも白色電球の60Wと同等の明るさを得られるかのように示す表示をしていました。実際は、用途によっては60Wと同等の明るさを得られないとして、違反と判断されています。

このように、実際より良いものと消費者の勘違いを引き起こす宣伝や広告は、法律違反として罰則が与えられます。

参照:消費者庁「事例でわかる景品表示法 P6」

参照:消費者表示対策課「景品表示法における違反事例集 P48」

優良誤認表示の規制に関するルール

優良誤認表示と判断されるルールとして「不実証広告規制」があります。

事業者は、消費者庁から「商品の効果や性能について」の根拠資料の提出を求められる場合があります。提出を求められたにもかかわらず、15日以内に根拠資料を提出できない場合、優良誤認表示と判断されるルールが不実証広告規制です。

商品の効果や性能が事実にもとづいて記載されていても、15日以内に根拠を提出しないといけないため注意が必要です。実際には提出を求められてから資料を作成することは難しいため、あらかじめ対策を講じておく必要があります。

不当表示の禁止②有利誤認表示

有利誤認表示は、実際よりも取引条件を著しく有利に見せかける表示や、競合商品・サービスより著しく有利であると見せかける表示です。たとえば、以下のような場合は有利誤認表示とされます。

- 期間限定としながら同じセールを繰り返す

- 無条件の返金保証としながら実際には条件がある

- ガチャの当たる確率が虚偽である

景品表示法第5条2号により、有利誤認表示は禁じられています。

参照:消費者庁「事例でわかる景品表示法 P9」

有利誤認表示の事例:セール期間やキャンペーン

期間限定としているにもかかわらず、実際には繰り返し同じセールやキャンペーンを実施している場合、有利誤認表示にあたります。

たとえば、通信講座においてあたかも当該期間の申し込みに限り、正規受講料から1万円の値引きをするかのように表示していた事例です。実際には当該期間に限らずほとんどの期間においてキャンペーンを実施していました。

参照:消費者表示対策課「景品表示法における違反事例集 P77」

有利誤認表示の事例:返金保証広告

「満足いかない場合は無条件で返金」と訴求しているにもかかわらず、実際には条件を設けている商品やサービスも、有利誤認表示にあたります。

たとえば、ライザップは「30日間全額返金保証制度」と謳っていましたが、実際には会社の承認が返金のために必要でした。そのため、神戸市のNPO法人「ひょうご消費者ネット」から指摘を受け、会則の規定を削除しています。

参照:日本経済新聞「ライザップ広告、「全額返金」誤認の恐れ」

有利誤認表示の事例:ガチャの確率表示

ガチャの当たる確率が、実際の表示と異なる場合は有利誤認表示にあたります。

アワ・パーム・カンパニー・リミテッドは、オンラインゲーム「THE KING OF FIGHTERS’98 ULTIMATE MATCH Online」で5日間限定のガチャを実施しました。期間限定ガチャでは、特定のキャラが3%の確率で当たると表示されていましたが、実際には0.33%でした。そのため有利誤認表示にあたるとされ、課徴金納付命令を出されています。

参照:消費者庁「アワ・パーム・カンパニー・リミテッドに対する景品表示法にもとづく 課徴金納付命令について」

不当表示の禁止③その他誤認されるおそれのある表示の禁止

景品表示法の主な規制は「優良誤認表示」「有利誤認表示」ですが、他にも誤認されやすい表示として、6つの規制が設けられています。2つの規制だけでは、不当な表示に十分に対応できないからです。6つの規制の内容は、以下のとおりです。

- 無果汁の清涼飲料水等についての表示

- 商品の原産国に関する不当な表示

- 消費者信用の融資費用に関する不当な表示

- 不動産のおとり広告に関する表示

- おとり広告に関する表示

- 有料老人ホームに関する不当な表示

この章で、それぞれ不当であると考えられている内容を確認しましょう。

参照:消費者庁「事例でわかる景品表示法 P12」

無果汁の清涼飲料水等についての表示

果汁や果肉が含まれていない、または5%未満の飲料やアイスクリームで、明確に含有率を記載していない場合は注意が必要です。

上記の食品で「無果汁・無果肉」や果汁・果肉の明確な割合を記載していない場合に、以下の表示をしていると不当表示にあたります。

- 果物名を用いた商品や説明

- 果物の写真や絵

- 果汁・果肉と似た匂いや色、味

たとえば無果汁にもかかわらず、果物の写真をパッケージに大きく掲載している場合は、不当表示に該当する可能性があります。また名称が「オレンジソーダ」にもかかわらず、果汁や果肉が入っていない場合も、景品表示法違反につながるでしょう。

清涼飲料水やアイスクリームを販売する際は、果汁や果肉の含有率や表示の仕方に気をつける必要があります。

参照:消費者庁「無果汁の清涼飲料水等についての表示」

商品の原産国に関する不当な表示

一般消費者が原産国を判別することが困難な商品は、不当表示の注意が必要です。原産国が判別できないにもかかわらず、以下のような表示をしていると不当表示と判断されます。

- 原産国以外の国旗や国名

- 原産国以外の国の事業者やデザイナーの名前、商標

- 国内産の商品にもかかわらず、外国の文字で書かれているタイトルや主要部分

- 外国産の商品にもかかわらず、和文で書かれているタイトルや主要部分

たとえば「Made in japan」と表示されているにもかかわらず、実際には中国で作られた製品である場合は不当表示に該当します。また、部品など複数の国で製品が作られているにもかかわらず、1つの国名のみ表示されている場合も不当表示にあてはまります。

消費者が、どこの国で作られたかわかった上で購入できるような表示が大切です。

参照:消費者庁「商品の原産国に関する不当な表示」

消費者信用の融資費用に関する不当な表示

消費者信用の融資費用について、実質年率が明確に記載されていない場合、以下の表示は不当表示にあたります。

- 返済事例による融資費用

- 融資費用の額

- 融資費用の一部についての年建てによる率

- アドオン方式の手数料や利息、融資費用などの率

たとえば「今なら年利2%」と記載しているにもかかわらず、追加の手数料や条件で消費者の負担が大きくなる場合は不当表示の可能性があります。

消費者に金融サービスを提供する際には、透明性の高い表示が大切です。

参照:消費者庁「消費者信用の融資費用に関する不当な表示」

不動産のおとり広告に関する表示

不動産の取引において、消費者を店舗へ誘引する以下のような行為は、不当表示にあたる恐れがあります。

- 実在しないため、取引できない不動産についての表示

- 実在するが、取引の対象となり得ない不動産についての表示

- 実在するが、取引するつもりが無い不動産についての表示

たとえば、すでに売却されている物件にもかかわらず、あたかもまだ購入可能かのように宣伝している広告は不当表示にあたります。また、架空の物件を実際に存在するかのように広告して店舗に誘引する行為も禁止されています。

このように、消費者の気を引いて店舗へ誘導する目的の表示は、おとり広告として景品表示法違反に該当するため注意が必要です。

参照:消費者庁「不動産のおとり広告に関する表示」

おとり広告に関する表示

一般消費者を自社商品やサービスに誘導する手段として以下の表示を行うと、不当表示にあてはまる場合があります。

- 準備がされていないなど、取引に応じられない場合の商品またはサービスについての表示

- 商品やサービスの提供される期間や量が限られているにもかかわらず、そのことを明示していない表示

- 実際には取引するつもりが無い商品またはサービスについての表示

たとえば、限定特価セールと謳っているにもかかわらず、実際には在庫がほとんど無い場合は、おとり広告にあてはまります。また「無料サービス付き」と謳っているにもかかわらず、実際にはサービスが提供されない場合もおとり広告です。

販売する気が無い商品やサービスで一般消費者を誘導することは、法律違反のため注意しましょう。

参照:消費者庁「おとり広告に関する表示」

有料老人ホームに関する不当な表示

有料老人ホームの建物や設備、サービスについての以下のような表示は、不当表示にあたります。

- 有料老人ホームがサービスを提供していないにもかかわらず、明確に表示されていない

- 夜間における最小の介護職員や看護師の数などが明確に表示されていない

- 入居後の住み替え条件などが明確に記載されていない

たとえば「24時間の医療サポート」と宣伝しているにもかかわらず、実際には看護師訪問だけで医療体制が整っていない場合などが挙げられます。また、すべて込みの定額料金としているにもかかわらず、実際には追加の管理費などがかかる場合も不当表示の可能性があります。

老人ホームを経営する場合は、利用する高齢者や家族に嘘偽りの無い情報提供が必要です。

参照:消費者庁「有料老人ホームにおける不当表示」

景品類の制限や禁止①一般懸賞

一般懸賞とは、以下の事象により、一部の購入者にのみ景品を提供することです。偶然性が高い事象やクイズなどの正誤の結果に対して、上限金額を超えた景品類の提供が禁じられています。

- くじ引き

- 抽選

- 問題の正解・不正解

たとえば、抽選で当たりの場合は商品をプレゼントしたり、クイズに当たったらキャッシュバックを提供したりする行為です。この章で、一般懸賞における上限金額を確認し、違反しないようにしましょう。

一般懸賞の上限金額

一般懸賞の景品の金額には、以下のような上限が定められています。

取引額 | 【限度額】最高額 | 【限度額】総額 |

|---|---|---|

4,999円未満 | 取引額の20倍まで | 景品のプレゼントに関係する商品の予想売上総額の2% |

5,000円以上 | 10万円まで |

参照:消費者庁「一般懸賞について」

たとえば、3万円以上の楽器を対象に景品を渡す企画を考えた場合、10万円までのプレゼントが提供可能です。一般消費者に景品を渡す場合は、上限金額を超えないように注意しましょう。

景品類の制限や禁止②共同懸賞

共同懸賞とは、以下のように、商店街や地域内の同業者が協力して景品を提供することです。

- 歳末セールなどの時期の商店街

- 電化製品店などの同業者が集まった企画

上記に対して、上限の範囲を上回る景品類の提供が禁止されています。

共同懸賞の上限金額

共同懸賞の景品の金額には、以下のような上限が設けられています。

【限度額】最高額 | 【限度額】総額 |

|---|---|

取引額に関わらず30万円まで | 売上予定総額の3%まで(懸賞を提供する取引) |

参照:消費者庁「共同懸賞について」

たとえば、大型家具店が合同でプレゼントを企画する場合、購入額に限らず景品の上限は30万円までです。

事業者が共同して行うため、最高額や総額は一般懸賞より大きいです。共同懸賞を行う場合も、上限金額に収まるように注意しましょう。

景品類の制限や禁止③総付景品

総付景品とは、商品の購入者や来店者全員に景品を提供することです。総付景品の具体的な例は、以下のとおりです。

- 電化製品の購入者全員にクーポンをプレゼント

- 新オープンの飲食店へ来店したすべての人に粗品をプレゼント

上記に対して、上限金額を超える景品類の提供が禁止されています。

総付景品の上限金額

総付景品の景品の金額には、上限が設けられています。

取引額 | 景品類の上限金額 |

|---|---|

999円未満 | 景品の最高額は200円まで |

1,000円以上の場合 | 景品の最高額は取引価格の10分の2まで |

参照:消費者庁「総付景品の規制の概要」

一定金額以上の商品を購入した人に景品を提供する場合、その最低購入額が取引金額です。たとえば「5,000円以上の購入者に景品を提供する」とした場合、いくら商品を購入したとしても、景品額は1,000円までです。

また一般的に、すべての来店者や購入者に景品を提供する場合は、最も安価な商品やサービスを取引金額とします。

顧客にサービスにまつわるダイレクトメールを送付し、来店した人に景品を提供する場合もあります。その場合、実際の商品やサービスの代金でなく、ダイレクトメールに掲載されている価格が取引金額です。

不動産業の上限金額

不動産取引においては、景品の金額が大きくなる可能性が高いため、別途取り決めがあります。不動産業では、取引額の10分の1または100万円のうち、低い金額を総付景品の金額上限としています。

たとえば、新築マンションの購入者に家電やリフォームサービスをプレゼントする場合、上限を超えない範囲で行わなければいけません。

土地や建物の取引に際してプレゼントを企画する場合は、別途取り決めがあることを認識し、法律違反とならないよう注意しましょう。

割引や値引きは景品表示法の対象外となる

景品表示法の規制の対象外として、以下のケースがあります。

- 値引きや割引

- キャッシュバック

- おまけ

たとえば「4個以上買うと、100円引き」「スーツを買うと、10%引き」は、値引きや割引に該当し、景品表示法の対象外です。また「レシート合計金額の10%キャッシュバック」や、「コーヒー3杯で1杯無料」など同じ商品のおまけも、景品表示法に該当しません。

しかし、値引きやキャッシュバックであっても、以下のような場合は景品表示法違反となるため気をつけましょう。

- 値引きと景品の提供を一緒に実施する場合

- おまけが同じ商品ではなく他の商品の場合

- キャッシュバックなどの使い道が制限されている場合など

自社で行う予定の値引きやキャッシュバックが該当していないか、確認をしましょう。

景品表示法違反をした場合の罰則

景品表示法の違反をしていると判断された場合、事業者の弁明を聞いた上で、必要に応じた措置命令が行われます。また措置命令だけでなく、課徴金対象行為をした事業者には、課徴金納付命令が下されます。

景品表示法違反と認められると社会的信用の失墜につながるため、違反しないよう知識をつけたり対策を講じたりしましょう。

景品表示法で定められている規則を破る行為の疑いがある場合、消費者庁は関連資料の収集や事業者への事情聴取などの調査を実施します。違反していないとわかる資料を用意するなど、事前にできる対策を講じておくと安心です。

参照:消費者庁「事例でわかる景品表示法 P21」

措置命令

消費者庁や都道府県は、違反行為を行った事業者に対して措置命令を下せます。具体的には、以下のような内容です。

- 違反した事実を一般消費者に周知徹底する

- 再発防止策の対応を行う

- 違反行為を繰り返さない

違反の内容は、消費者庁のWebサイトで公表されるため、社会的信用を損ねることにつながります。気づかないうちに景品表示法違反をしていた事態にならないよう、社内でルールを決め、周知しておくとよいでしょう。

課徴金納付命令

優良誤認表示や有利誤認表示は、課徴金納付命令に該当する可能性があります。

通常、課徴金対象行為に係る商品・サービスの売上額に3%を乗じた金額が課徴金額です。

しかし、以下の場合は課徴金の納付を命じられません。

- 注意をしなかったわけではないと認められるとき

- 課徴金納付命令に値する行為をした商品やサービスの売上額が5,000万円未満であるとき

景品表示法に違反しているにもかかわらず、措置命令や課徴金納付命令に従わない場合は刑事罰を受ける可能性があります。景品を提供したり、広告を出したりする場合は細心の注意を払いましょう。

参照:消費者庁「不当景品類及び不当表示防止法(抜粋)」

景品表示法に関するガイドライン

景品表示法で定められているルールはさまざまなため、さらに詳しく知りたい場合はガイドラインを確認しましょう。

景品表示法に関しては、多数の告示や運用基準が消費者庁から出されています。自社の提供している商品やサービス内容に関係のある規則には、一度しっかりと目を通しておきましょう。

ガイドラインに載っている規則とともに、具体的な事例も合わせて確認しておくと安心です。景品表示法は、チラシからインターネットの広告まで幅広く該当するため「商品を販売していないから関係が無い」と思わず、確認をしておきましょう。

参照:消費者庁「景品表示法関係ガイドライン等」

景品表示法の違反を防止するためには

景品表示法の違反を防止するために、まずはガイドラインの内容を詳しく理解しましょう。景品表示法の違反は知識不足から起きるケースが多いからです。

知識を有していても「他社よりよい製品だと思ってほしい」「来場者に楽しんでほしい」のような気持ちから、景品表示法違反に陥る可能性もあります。

景品表示法違反を未然に防ぐためには、弁護士への相談がおすすめです。提供予定の商品や実施予定のプレゼントが法律違反でないか、弁護士のリーガルチェック(法務確認)を受けるとよいでしょう。

景品表示法を正しく理解して広告・販売しよう

製品の性能・価格に関して消費者が誤認する表示は、景品表示法違反に該当する場合があります。他社よりよい印象を与えたいからといって、事実と異なる宣伝や広告をしないようにしましょう。また、消費者の判断を誤らせる行き過ぎた景品の提供も禁止されています。

景品表示法違反とみなされた場合、措置命令や課徴金納付命令などの罰則が与えられます。インターネット上に社名や商品名が公開されるため、社会的信用も落としてしまうでしょう。

自社の商品やサービスの広告にどのような表現が使用できるか、提供する景品が問題無いか、事前の確認が大切です。法律を守り、健全に事業を展開していくために、正しい知識を身につけた上で広告や宣伝を行いましょう。

タレントサブスク

サービス資料

ダウンロード

宣伝素材を事業成長の起爆剤に。

- タレントがどのようにサービスの認知・差別化に寄与しているかを解説

- 価格・スピードなどの面でメリットのある「タレントサブスク」の仕組み

- クライアント様の成果を具体的な数字と共に事例として紹介

事務所数・取り扱い素材数ともに業界No.1

この記事の関連タグ

Related Article

関連記事一覧あわせてこちらの記事もチェック!

Copyright © 2024 Wunderbar Inc. All Rights Reserved.

IP mag