マーケティング戦略

チラシ(フライヤー)のデザインを自分で作成できる?サイズ・テンプレート・アイデア

チラシ(フライヤー)は、商品やサービスの魅力を伝えるための定番の販促ツールです。しかしいざ作ろうとすると、どのサイズを選べばいいのか、どんなレイアウトが効果的なのか、デザインは自分でできるのかなど、悩む点も多くあるでしょう。

特に初めてチラシを作る場合は、基本的な構成やデザインのコツを知っておくことで、完成度がぐっと高まります。

この記事では、チラシとフライヤーの違いをはじめ、効果的なデザインの考え方やツールの活用方法、アイデアのヒントまでを丁寧に解説します。自作にも発注にも役立つ、チラシ作成の基礎を押さえていきましょう。

- 「チラシ」とは?「フライヤー」との違い

- チラシデザインの基本構成とコツ

- チラシ作成の方法:テンプレートとツール活用

- チラシのサイズってどれが正解?

- 反響を呼ぶチラシアイデア集

- 効果的なチラシは“基本設計×発想力”で生まれる

タレント×マーケティングで

成果を最大化

「チラシ」とは?「フライヤー」との違い

チラシとは、商品やサービスの宣伝、キャンペーンの案内、店舗情報などを広く知らせるために配布される印刷物のことを指します。商業施設や飲食店、不動産、学習塾など、さまざまな業種で販促目的で活用されており、新聞折込やポスティング、街頭での手渡しなど、配布方法も多様です。

なお、新聞折込チラシやポスティングについては、それぞれ以下の記事をご確認ください。

一方で「フライヤー」という言葉もよく耳にしますが、これはチラシの一種として扱われることが多く、特にイベントやライブの告知、展示会、キャンペーンの案内などで使われるケースが一般的です。

英語の「flyer」または「flier」が語源で、もとは「飛行家」という意味ですが、戦時中に飛行機からチラシをばらまいて配布していたことから、その配布された広告自体も指すようになりました。

厳密に定義に違いはないものの、一般的に「チラシ=情報量が多く、販促色が強いもの」「フライヤー=ビジュアル重視で、デザイン性の高いもの」といった使い分けがなされています。

たとえば、商品のラインナップや価格表、地図などを盛り込んだ実用性の高いものはチラシと呼ばれることが多く、キービジュアルやブランドの世界観を伝えるようなイメージ重視のものはフライヤーと呼ばれることがあります。

ただし両者の境界はあいまいで、業種や目的によって呼び方が変わる程度の違いです。

チラシデザインの基本構成とコツ

チラシを効果的に機能させるためには、まず基本構成を押さえておくことが重要です。掲載すべき基本情報は、まず目を引くキャッチコピー、そして商品やサービスの詳細、特典や価格などのオファー、問い合わせ先、さらにWebサイトや予約ページへ誘導するためのQRコードなどが挙げられます。

これらを見やすく整理することで、読み手が必要な情報をスムーズに理解し、行動につなげやすくなります。

レイアウトでは、読者の視線の動きを意識した構成が効果的です。代表的な視線誘導パターンには「F型」「Z型」「N型」があります。

F型パターン

左上から右上、左下、右下へと視線が動き、さらに下にスクロールされて読まれる特徴があります。テキストやリスト形式の情報に適しており、上部、特に左側が見られやすいのでサイドメニューのあるUIも向いていますが、下に行くほど見られなくなります。

縦長の構成が多いスマホの普及に伴い広まった、現代的な読み方ともいえます。段落を分け、箇条書きで整理し、重要箇所は強調すると効果的です。

Z型パターン

左上から右上、左下、右下へ視線が流れます。シンプルなレイアウトやカード型の画像を均等に並べたデザインなどが相性よいでしょう。

左上と右下で視線が止まるので、CTAなど重要なメッセージや行動喚起を呼び起こすボタンなどを配置させてみてください。

N型パターン

Z型を90度回転させた形なので右上→右下→左上→左下の順に視線が動き、縦書きや複数列の場合に使われます。日本語の縦書き文化に由来しますが、web上でよく見られる構成とは相性がいいとはいえないので紙媒体のみなど限定的な場面で用いられがちです。

これらは媒体や目的、ターゲットに応じて使い分けが必要です。現代では情報量が多いため、F型のように効率的に目を動かす読み方が増えています。チラシの内容に合った視線誘導を意識しましょう。

色やフォント、写真の使い方も、ターゲットに合わせた工夫が欠かせません。たとえば、親子向けイベントのチラシであれば、明るい色調や親しみのある手書き風フォント、楽しそうな表情の写真を使うことで好感度が上がるでしょう。

法律事務所や医療機関など信頼性が重視される業種では、落ち着いた配色と読みやすい明朝体などのフォントを使い、安心感を与えるデザインが効果的です。

また、情報を詰め込みすぎると、かえって伝わりにくくなってしまいます。特に紙面の余白は情報を際立たせ、読みやすさを高める大切な要素です。

内容を厳選し、視認性に配慮した見やすく整ったレイアウトを意識しましょう。チラシは、「目を引き、内容を伝え、行動を促す」流れを意識したデザイン設計が成果を左右します。

チラシ作成の方法:テンプレートとツール活用

チラシ作成はプロのデザイナーでなくても、無料のオンラインツールやテンプレートを活用することで、十分にクオリティの高い仕上がりを目指すことが可能です。

特に近年は、デザイン未経験者でも直感的に操作できるツールが増えており、テンプレートも目的や業種に応じて豊富に用意されています。以下に初心者にも使いやすい、代表的なツールをご紹介します。

Canva(キャンバ):初めてでも扱いやすい代表ツール

Canvaは無料で使えるクラウド型のデザインツールで、チラシ作成にも非常に適しています。テンプレートの種類が豊富で、飲食・美容・イベント告知など、業種や用途別に検索ができるため、自分の目的に合ったデザインをすぐに見つけられます。

操作もシンプルで、ブラウザ版・アプリ版ともにドラッグ&ドロップで編集可能です。さらに、商用利用が可能な写真やイラスト、フォントなどの素材が多数用意されており、オリジナリティを出しながらも安心して活用できます。

Canvaで作成したチラシは、数クリックで印刷注文ができる「Canvaプリント」機能にも対応しており、名刺やポスターなどもそのまま作成することが可能です。

無料プランでも充分な機能が使えますが、より高度なデザインや素材を使いたい場合は、有料の「Canva Pro」や「Canva for Teams」のプランも選択肢になります。

参照:Canva

Adobe Express(アドビ エクスプレス):デザイン性重視ならおすすめ

Adobeが提供するAdobe Expressも、無料で利用できる高機能なデザインツールです。もともとグラフィックデザインに強みを持つAdobeのノウハウが活かされているため、デザイン性の高いテンプレートが多く、視覚的に訴求力のあるチラシを作成したい場合に適しています。

ロゴや動画、SNS投稿素材なども作成可能で、特にブランドイメージやキャンペーンの方向性とSNS用コンテンツとの一貫性を重視したい場合に便利です。無料プランでもAI生成機能が利用できるほか、作成した画像を複数のSNSに同時に予約投稿することもできるため、デジタル販促との連携もスムーズです。

また、Adobe Expressの公式ブログでは、実際のユーザー事例や活用インタビューが多く掲載されており、具体的な使い方のイメージを掴みやすいのも特徴です。

無料版でも多くの機能が利用できますが、ビジネスチームでの利用には有料版の導入を検討するのもよいでしょう。

PowerPoint(パワーポイント)・Googleスライド:資料作成ツールでも十分対応可能

PowerPointやGoogleスライドなど、日常業務で使われるツールを活用して、チラシを作成することもできます。既存のテンプレートに図形や画像、テキストを組み合わせるだけでも、見栄えのするデザインが仕上がります。

また、作成したデータはそのまま社内で共有したり、PDFに変換して印刷業者に入稿したりしやすいのも魅力です。ただし、紙に印刷するチラシはWeb用データと異なり、サイズや解像度、カラーモードの調整が必要になる場合があります。スムーズに仕上げるためにも、前もって印刷業者と仕様を確認しておくと安心です。

参照1:PowerPoint

参照2:Google スライド

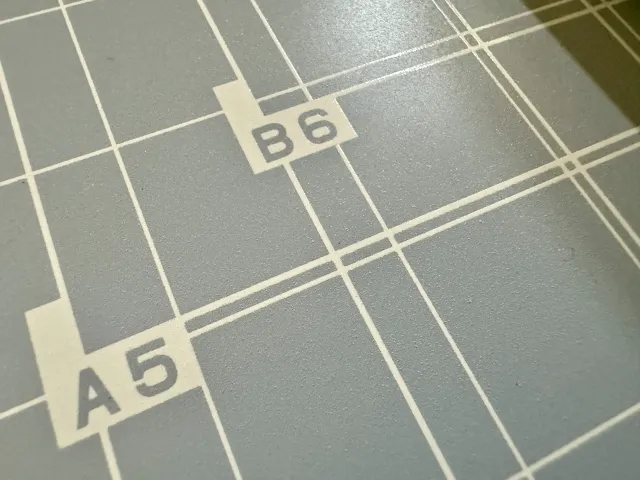

チラシのサイズってどれが正解?

チラシのサイズは、配布方法や内容によって最適なものを選ぶことが大切です。一般的にはA4、B5、A5、A6などのサイズがよく使われています。

情報量が多く視認性を重視する場合はA4サイズが適していますが、持ち運びやすさや手渡しのしやすさを考えると、A5やB5などのコンパクトなサイズも人気です。

ポスティングや手配りでは、軽くて扱いやすいサイズが適しており、新聞折込では新聞社や折込業者ごとに指定されている規格サイズに合わせて作成されることが一般的です。

また、用紙サイズが大きくなるほど印刷コストも高くなるため、予算とのバランスも考慮する必要があります。配布方法や目的に応じて最適なサイズを選ぶことで、受け取る側の印象も変わり、反響を呼びやすくなるでしょう。

反響を呼ぶチラシアイデア集

読み手の心を掴み、行動につなげるチラシにするには、工夫が欠かせません。ここでは、反響を高めるためのアイデアをいくつかご紹介します。

クーポンや期間限定特典を掲載

「今だけ」「限定」などの言葉を使うことで、購買意欲をかき立てることができます。たとえば、来店時に使える割引券や先着プレゼントの案内を盛り込むと、実際の行動につながりやすくなるでしょう。

QRコードでWebへ誘導

イベント予約ページや公式サイトへスムーズにアクセスできる導線を設けることで、より詳しい情報を届けられます。アンケートや抽選ページと連携するのも効果的です。

写真やイラストで第一印象をアップ

ぱっと目に入るビジュアルは、チラシの印象を大きく左右します。鮮やかな商品写真や親しみやすいイラストを選び、視覚的な訴求力を高めましょう。

季節性・地域性のある演出

春の桜、夏祭り、地元の名所など、地域に根ざした要素を盛り込むと共感を呼びやすくなります。読み手の関心や状況に寄り添った表現を取り入れることが重要です。

Pinterestなどでアイデア収集

デザインに迷ったらPinterestなどで「チラシ デザイン」といったキーワード検索するのも有効です。ただし、掲載されているものはフリー素材とは限らないため、使用時は出典や権利を必ず確認しましょう。

ちょっとしたアイデアの工夫が、チラシの反応率を大きく変えることもあります。 目的やターゲットに合わせて、最適な仕掛けを取り入れてみてください。

効果的なチラシは“基本設計×発想力”で生まれる

チラシ作りはただ情報を詰め込むのではなく、限られたスペースでいかに伝えたいことを整理し、届けたい相手に届けるかが鍵です。そのためには、ターゲットの行動をイメージし、構成や導線を意識した設計が不可欠です。

一方で、差別化のヒントになるのが“発想力”です。内容やビジュアルにオリジナリティを持たせたり、QRコードやクーポンといった仕掛けを加えたりすることで、印象に残りやすいチラシになります。

また、目的や配布方法に応じて適切なサイズやデザインを選ぶことも大切です。テンプレートやオンラインツールを活用して、効率よく質の高いチラシを作成しましょう。

基本をおさえながらも、見た人が「思わず手に取りたくなる一枚」を目指すことが、反響につながる第一歩です。伝えたいメッセージがしっかり届くように工夫を重ねながら、効果的なチラシ作りを進めてください。

タレントサブスク

サービス資料

ダウンロード

宣伝素材を事業成長の起爆剤に。

- タレントがどのようにサービスの認知・差別化に寄与しているかを解説

- 価格・スピードなどの面でメリットのある「タレントサブスク」の仕組み

- クライアント様の成果を具体的な数字と共に事例として紹介

事務所数・取り扱い素材数ともに業界No.1

この記事の関連タグ

Related Article

関連記事一覧あわせてこちらの記事もチェック!

Copyright © 2024 Wunderbar Inc. All Rights Reserved.

IP mag