IP活用

推し活マーケティングとは?Z世代を中心に広がる“推し消費”の可能性と課題

近年、SNSや動画配信を通じて「推し活」が社会現象となりつつあります。特にZ世代の間では、アイドルやアニメキャラクターだけでなく、企業や商品、店舗に対しても“推す”文化が浸透し、購買行動や情報発信に大きな影響を与えています。

このような背景から、マーケティングの新たな潮流として注目されているのが推し活マーケティングです。本記事では推し活や推し消費の視点から、企業とファンの関係づくりに役立つ考え方やポイントを解説します。

- 推し活マーケティング・推し消費とは?

- なぜ今、推し活マーケティングが注目されているのか?

- 推し活マーケティングの具体的な施策とは?

- 推し活マーケティングにおける主な課題と注意点

- 推し活マーケティング実施の際のポイント

- 「推される」ブランドになるために

タレント×マーケティングで

成果を最大化

推し活マーケティング・推し消費とは?

推し活マーケティングとは、アイドルやアニメキャラクター、VTuber、さらには販売員やブランド、店舗など、ユーザーの“推し”への応援や愛情を購買行動に結びつけ、マーケティング戦略を展開する手法です。

これまで誰か・何かを応援する行動はアイドルファンなどの限られた層のものとされてきましたが、現在ではZ世代を中心に、ジャンルを超えて広がっています。

背景にあるのは、消費者の価値観の変化です。「何を買うか」よりも、「誰を・何を応援したいか」「そのブランドや商品に共感できるかどうか」が購買動機になるケースが増えています。

ファッションやカフェメニューひとつをとっても、推しに関連しているかどうかを基準に選択する人が増えています。

最近では、推し活を意識したカフェも登場しており、グッズと一緒に撮影しやすいテーブル演出や、推しのイメージカラーを選べるドリンクなど、ファン心をくすぐる工夫が見られます。

参照:じゃらんニュース「【東京】推し活できるカフェ&ホテル12選!推し色メニューや動画鑑賞も<2025>」

2025年1月に株式会社CDGと株式会社Oshicocoが実施した調査によると、「推し活をしている」と回答した人は全国で約1,384万人に上り、前年より約250万人も増加しました。

特に顕著に記録を伸ばしたのは30代前半女性。もともと推し活人口の多かった10代、20代女性に続き、今や3人に1人が推し活を行っているようです。

また、推し活を行っている人が1年にかける金額は平均年間約25万円以上。市場全体の金額を算出すると約3.5兆円にも上ると推計されています。

参照:PR TIMES「推し活人口は1384万人、市場規模は3兆5千億円に!第2回 推し活実態アンケート調査結果を公式noteで公開。」

このように、推し活・推し消費はもはや若年層の一時的な流行ではなく、生活者のライフスタイルや購買行動そのものに深く根ざした現象へと進化しています。

企業にとっては、「応援したい」「愛着を持ちたい」というユーザーの熱意をどう自社ブランドへの関心や行動につなげるかが、重要なマーケティング課題であり、成長の鍵でもあります。

なお、推し活マーケティングと混同されがちな「ファンマーケティング」は、より戦略的かつ企業主導の取り組みである点が特徴で、こちらの記事で詳しく解説しています。

なぜ今、推し活マーケティングが注目されているのか?

推し活マーケティングが注目されている背景には、消費者の価値観や行動の大きな変化があります。

消費者の価値観の変化と推し消費の拡大

近年の購買動機は、これまでの「何を買うか」という基準から、「誰から買うか」「どの思いに共感できるか」へと移りつつあります。特にZ世代を中心に、「好き」「応援したい」という感情が購買行動を左右する傾向が顕著になってきました。

推し消費とは、単にモノを所有することよりも、その背景にあるストーリーや想いに共感し、応援目的でお金を払う行動です。

いわばコト消費や感情消費の一種であり、たとえば応援しているキャラクターやアーティストの関連商品を複数買ったり、有料イベントへの参加やグッズ収集などに積極的になるといった現象が見られます。

SNS時代に加速する推しへの感情の共有とブランド価値の変化

SNSの普及により、X(旧Twitter)やInstagram、TikTokなどのプラットフォーム上でファン同士が推しへの愛情や体験を共有する文化が定着し、その熱量が新たな消費を生み出す好循環が生まれています。

SNS上で“推される存在”になることで、ファンによる自然な情報拡散や口コミが期待できるのは、ブランドにとって大きな強みです。

また、消費者は単なる商品機能や価格だけでなく、なぜ生まれたか、どんな想いが込められているかといった物語性や共感を求める傾向が強まり、「好き」の熱量をブランド成長のエンジンに変える推し活マーケティングが重要視されています。

共感や信頼を軸に長期的にファンとの関係を築く「ファンベースマーケティング」については、こちらの記事をご覧ください。

推し活マーケティングの具体的な施策とは?

推し活マーケティングにおいては、ファンの熱量をブランドの成長につなげるために、多様な施策が実施されています。ここでは、代表的な具体策を紹介します。

推しキャラ・タレントの起用とオリジナルグッズ展開

人気の高いキャラクターやタレントを自社アンバサダーに起用するのは、ファンの共感や憧れを喚起しやすい有力な手法です。たとえば人気VTuberや俳優をブランドの「顔」として起用すれば、そのファン層を巻き込みながら話題性とユーザーの接触機会を高められます。

ただし、無計画な人選や唐突な起用はミスマッチによる炎上のリスクを伴うため、ブランドとの親和性や世界観の一致が重要です。

アンバサダーの役割や選定ポイントについては、別記事で詳しく解説しています。

また、オリジナルグッズや限定ノベルティの展開は、ファンの所有欲やコレクション欲を刺激し、応援したい気持ちを自然に引き出す手法です。

たとえば購入金額に応じて特典を配布するキャンペーンや、「推しの誕生日記念」などに合わせた企画は、ファン心理に寄り添った効果的なアプローチ方法といえるでしょう。

店舗体験とSNS活用によるファンの自発的発信促進

リアルな場での推し活体験も、ファンの参加意欲を高める要素です。

たとえば店舗内にフォトスポットを設けたり、推しカラーのモチーフや推しキャラをイメージした限定メニューを展開したりすることで、訪れる楽しさや記念性を演出できます。店舗そのものが聖地化すれば、リピート来店も期待できるでしょう。

加えて、SNS上でファンが自発的に語りたくなる仕掛けも欠かせません。ハッシュタグキャンペーンやリポストを促すクリエイティブ設計により、UGC(ユーザー生成コンテンツ)を誘発し、オンライン上でも熱量を可視化できます。

推し活を通じて広がるファンの声こそが、ブランドの信頼性と共感性を高める最大の武器となるのです。

なお実際の成功事例・失敗しやすいポイントについては以下の記事にて紹介しているので、ぜひご覧ください。

推し活マーケティングにおける主な課題と注意点

ファンの熱量を活かせる一方で、推し活マーケティングは戦略を誤ると逆効果になることもあります。効果的に運用するには、ファン心理への理解と慎重な設計が欠かせません。

一過性で終わらせない関係構築の視点を

推し活施策はSNSなどで即時的に話題になりやすいため、一時的なバズを生み出すこともあります。しかし、一度きりのお祭り施策で終わってしまうと、ファンとの関係は一過性になりがちです。

継続的な関係性を築くには、ファンがブランドに長く親しみを感じられるような世界観設計や中長期のコミュニケーション戦略が必要です。

コンテンツ・タレント依存の落とし穴

人気キャラクターやタレントの力を借りたキャンペーンは即効性がありますが、それに依存しすぎるとブランド自体の魅力が見えにくくなるリスクがあります。

“ファンが推しているのは誰か”ではなく、“その人のどういった部分を応援しているのか”を意識しなければ、コンテンツの一過性の消費で終わり、ファンとの継続的な関係構築にはつながりません。

炎上を招かない設計と共感性の担保

特に注意すべきは炎上リスクです。たとえば「なぜこのキャラがこの商品とコラボしたんだろう?」と疑問に感じさせてしまうような組み合わせや、ターゲット層と乖離したコンテンツ設計は、ファンの不信感を招きやすくなります。

特に、推しに対するファンの想いは多様であるため、企業側の理解・配慮に欠けた言動や表現が炎上につながることも少なくありません。

「推させたい」のか「推されたい」のか?

戦略設計の段階で、「ブランド主導によって推させたいのか」「ファンが自発的に推したくなる場を設計したいのか」を明確にすることが大切です。

この軸がぶれると、発信内容に一貫性がなくなり、逆に押しつけがましい印象や理解不足な印象をファンに与えてしまう可能性もあります。

「好き」に寄り添い、長期的に信頼関係を築いていく視点こそが、推し活マーケティング成功の鍵なのです。

推し活マーケティング実施の際のポイント

推し活マーケティングを成功させるには、ファン心理の理解が欠かせません。単に商品やサービスを宣伝するのではなく、ファンが応援したいと感じるきっかけをいかに提供できるかが鍵となります。

応援したくなるきっかけを設計する

ファンが推しを応援する動機は、共感・成長過程の共有・特別感などさまざまです。施策を実施する際も、完成された姿だけでなく努力や挑戦のプロセスを見せることで、ファンの応援欲を引き出すことができるでしょう。

また、主語が企業ではなく「推し」であることも大切です。SNS投稿などでは、推しの視点から語られるコンテンツのほうがファンの共感を得やすく、自分に関係のあることとして受け止めてもらいやすくなります。

継続的な関係を生む共創と余白

一過性の施策で終わらせず、中長期的にストーリーを描いていくことが、ブランドとファンの関係性を深めます。また、投票や選抜など、ファンが参加できる企画を行うことで、「自分の声が反映されている」という実感につながるでしょう。

加えて、あえて完成させない余白を残すことも、推し活マーケティングの有効なアプローチ方法です。まだ、伸びしろのある状態や、未完成な部分があることで、ファンがもっと応援したいと感じるきっかけになるのです。

「推される」ブランドになるために

推し活マーケティングは、ファンの熱量をブランド価値へと昇華させるアプローチです。短期的なキャンペーンではなく、ファンとの関係を深めながらブランドを育てていく長期的な視点が求められます。

重要なのは「売ること」よりも、「愛され続けること」です。商品だけでなく、人やストーリー、体験といった要素にも“推される理由”があることが、ブランドの価値の源になります。

ファンマーケティングやファンベースマーケティングといった考え方も広まっているので、推し活マーケティングを組み合わせた統合的な戦略が求められることになるかもしれません。

企業にとっては、時代の潮流を読みながら、推されるブランドづくりを目指すことが、持続的な成長の鍵となるのです。

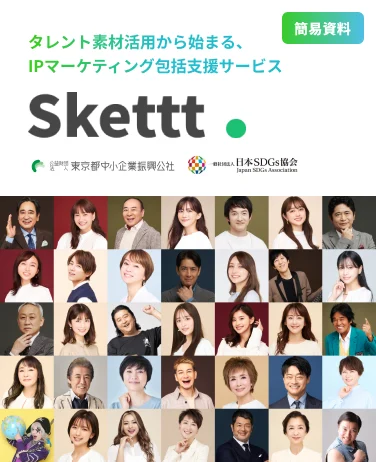

タレントサブスク

サービス資料

ダウンロード

宣伝素材を事業成長の起爆剤に。

- タレントがどのようにサービスの認知・差別化に寄与しているかを解説

- 価格・スピードなどの面でメリットのある「タレントサブスク」の仕組み

- クライアント様の成果を具体的な数字と共に事例として紹介

事務所数・取り扱い素材数ともに業界No.1

この記事の関連タグ

Related Article

関連記事一覧あわせてこちらの記事もチェック!

Copyright © 2024 Wunderbar Inc. All Rights Reserved.

IP mag