IP活用

令和の北斎ブームを後押しする髙橋海人さんら現代のスターたちとクロスメディア展開

2020年の北斎生誕260周年以降、毎年「北斎イヤー」という言葉が聞こえるほど、にわかに北斎ブームが続いており、今年2025年は、葛飾北斎に関連する展覧会などのイベントや映画、ドラマが続々と開催、公開されています。

特に10月末の執筆時点では、質・量ともに世界一として知られる浦上満氏(浦上蒼穹堂)のコレクションを間近で見られる「HOKUSAI - ぜんぶ、北斎のしわざでした。展」、そして美人画においては北斎をもしのいだといわれる娘 応為の人生を描いた映画『おーい、応為』、天保の改革の下、強くそれを推進していた鳥居耀蔵と北斎の関係に焦点を当てた舞台『新 画狂人北斎』がそれぞれ牽引して空前の北斎ブームを高めているようです。

また、現在放送中の大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は江戸の名プロデューサーと呼ばれる蔦屋重三郎を主役に据えており、彼は北斎を次世代のスターとして捉えていたことでも知られるため、本作にもやはり勝川春朗(のちの葛飾北斎)が登場します。

今回は、そんな北斎ブームが巻き起こった背景、そしてこれまで北斎に関心のなかった層まで渦中に引き込む現代スターたちの影響力についてお伝えしたいと思います。

- なぜ今“北斎イヤー”なのか?—文化資産×クロスメディア展開・アンバサダーマーケティング

- ぜんぶ、北斎のしわざでした。展—現代につながる革新的な表現に焦点&アンバサダーマーケティング

- 映画『おーい、応為』—娘(演:長澤まさみさん)視点で見る北斎(演:永瀬正敏さん)と集客力

- 舞台『新 画狂人北斎』(主演:西岡德馬さん)による“全国体験型”の広がり

- “北斎”は伝統文化から時代を横断するブランドへ

タレント×マーケティングで

成果を最大化

なぜ今“北斎イヤー”なのか?—文化資産×クロスメディア展開・アンバサダーマーケティング

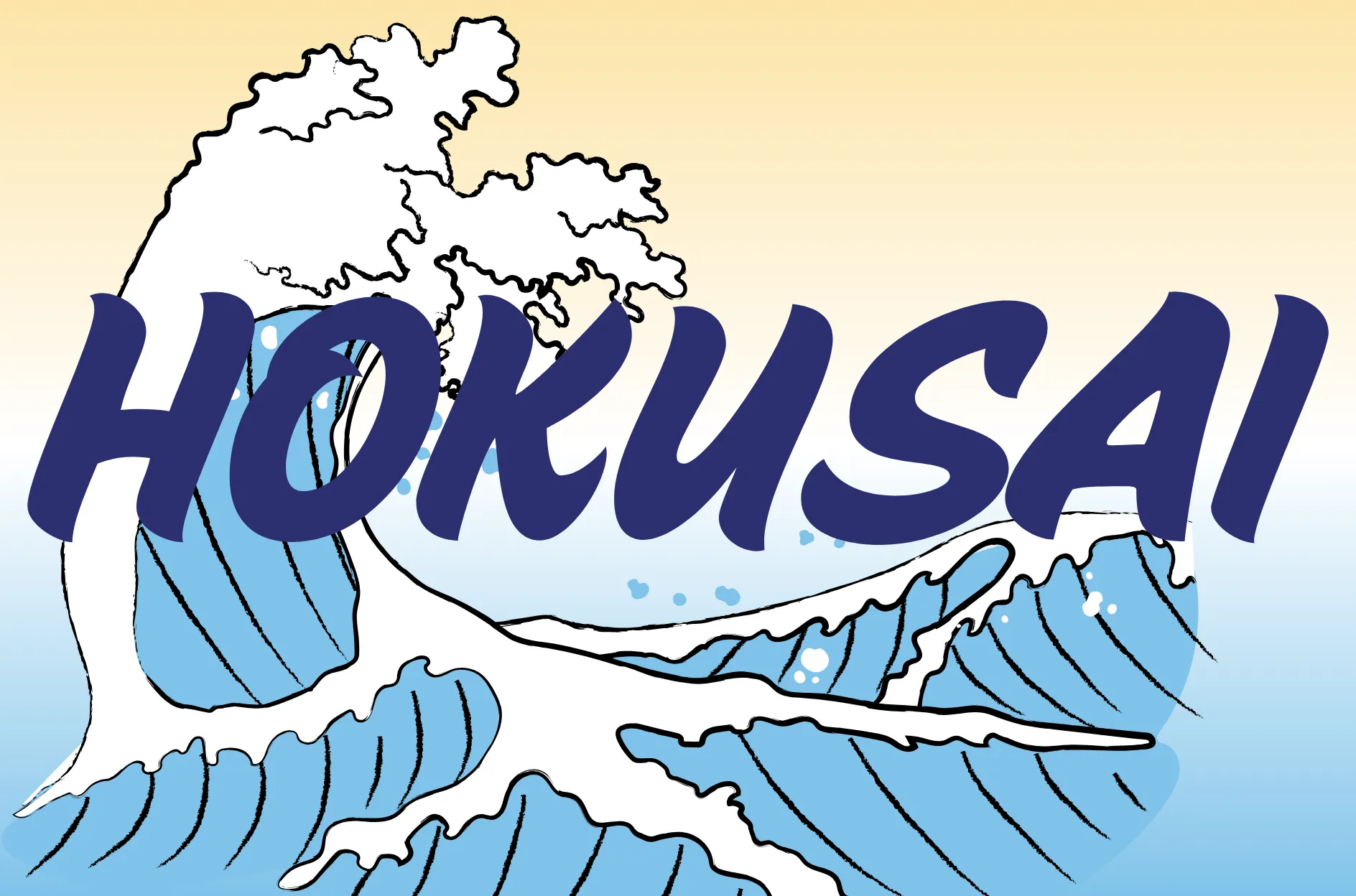

そもそも葛飾北斎の世界的ブランド力を確立させた背景を語るには、19世紀後半にヨーロッパで巻き起こった「ジャポニスム(日本趣味)」という一大ムーブメントに遡ります。

たとえばヴィンセント・ヴァン・ゴッホやクロード・モネの複数の絵のなかに浮世絵の要素や日本文化を感じとることは難しいことではないでしょう。

ジャポニスムの発端となったのは、まさしく北斎の描いた『北斎漫画』。1850年代にフランスの版画家であるフェリックス・ブラックモンが陶磁器の緩衝材として使われていた同作品を偶然発見し、その魅力を仲間たちに広めたことが発端とされています。

その後、海外では「ビッグウェーブ」の名で親しまれ、日本では新千円札の図柄に採用された『冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏』をはじめ、多くの作品が海を渡って広く知られることとなり、1998年にはアメリカのフォトジャーナル誌『LIFE』が北斎を「この1000年で最も重要な功績を残した世界の人物100人」として選出。

日本人で唯一名が挙がったことを考えても、国内外を問わず高く評価されているアーティストであることがわかります。

かくして北斎は世界中に多くのファンを抱えることになり、その後は周期的に各地で展覧会などイベントが開催されるわけですが、くわえて近年の大きなブームの予兆となったのは2020年(コロナ禍の影響で実際に開催されたのは2021年)に東京オリンピックを控えた2010年代後半。

再度日本文化に注目が集まりはじめ、そのなかで多くの人々が北斎の魅力に触れるのは必然だったといえるでしょう。この波は逆輸入的に、あるいはインバウンドを意識する面もあって、日本にも広がりはじめます。

特に2010年は北斎の生誕250周年でもあったため、その後、数年間にわたって世界中で記念イベントや展覧会が開かれました。北斎がその生涯のほとんどを過ごしたとされる墨田区に「すみだ北斎美術館」が開館したのも同時期(2016年)です。

北斎の人気は現代においても不動のものとなり、2020年代に入ると、さらにその間口を広げるような動きも見られるようになります。

もともと葛飾北斎や浮世絵のファンだった方たちだけでなく、若年層やこれまで関心を持っていなかった層にまで届くような、さまざまなマーケティング活動が行われるようになるのです。

特にキーワードとして掲げておきたいのは、クロスメディア展開とアンバサダーマーケティング。次項よりくわしく言及していきたいと思います。

ぜんぶ、北斎のしわざでした。展—現代につながる革新的な表現に焦点&アンバサダーマーケティング

葛飾北斎の作品を楽しむことのできる展覧会やイベントは今までにも数多く開催されていますが、前述のとおり2020年前後から特に増えたように感じます。

たとえば今年2025年に焦点を当てると、2月より東急プラザ渋谷にてイマーシブイベント「HOKUSAI : ANOTHER STORY in TOKYO」が開催され、話題を呼びました。

先端技術を用いて全身で没入体験できる展覧会は、その場だけで終わるものではなく、創業480余年の歴史を持つ「京都宇治 藤井茶園」や伝統と革新を併せ持つクラフトジンを生み出す「深川蒸留所」、芸能人のファンも多いルードファッション界の雄「WACKO MARIA」などとコラボし、会場や東急プラザ内で限定アイテムが販売され、来場前後の体験まで充実させました。

また日本の玄関である成田空港の到着口のコンコースゾーンにて、期間限定でコラボレーションムービーを流し、国内外のゲストをお出迎え。

くわえてスペシャルコラボアーティストとして中島健人さんを招き、同展とのコラボレーションソングとして楽曲「碧暦」が誕生するなど、現代のエンタメファンの心をもくすぐりました。

結果、6月1日(日)までを予定していた同展は8月11日(月)までと2か月以上も延長。そのうえ、来場した10万人の94%が満足と答えるなど成功を収めました。

参照:HOKUSAI : ANOTHER STORY in TOKYO

この、既存のファンのみならず積極的に新規ユーザー開拓を可能にしているのが近年の北斎ブームの特徴なのですが、当記事では特に現在(2025年10月時点)訪れることのできる「HOKUSAI-ぜんぶ、北斎のしわざでした。展」(2025年9月13日(土)〜11月30日(日)予定/東京・京橋)について言及していきたいと思います。

現代の漫画・アニメに通じる表現に焦点×浦上満氏(浦上蒼穹堂)全面協力の貴重な作品群

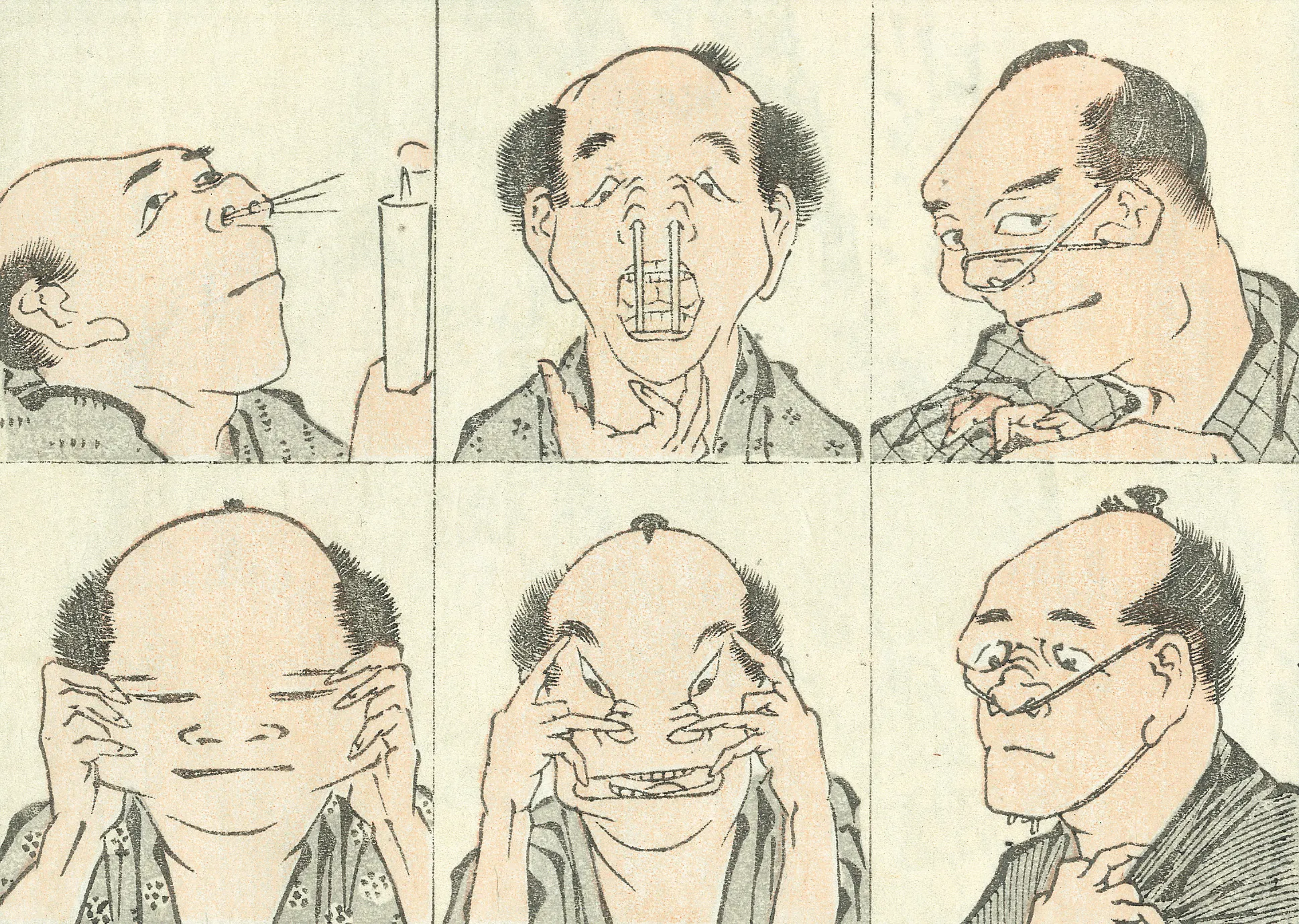

まず「HOKUSAI-ぜんぶ、北斎のしわざでした。展」(以下、「ぜんぶ、北斎のしわざでした。展」)の特徴といえば、現代の日本のカルチャーを代表する漫画やアニメのルーツとして北斎の“しわざ”を紹介している点。

先に触れた、自身の作品に北斎のエッセンスを取り込んだ欧州のジャポニスムブームの影響を受けた作品とその“元ネタ”である北斎作品の比較はもちろん、現代の漫画作品において一般的に用いられる「集中線」といった表現やダジャレ、ギャグ、そしてアニメーションの原点ともいえるコミカルな動きを連続で描いた作品群を見ることができます。

これまでも北斎の作品が現代のカルチャーにつながっているということは広く知られているところではありましたが、実際に解説とともに技法を見聞きすると、より一層深く理解することができるでしょう。

今多くの方々を感動させているエンターテインメント作品のヒットの所以も、もしかしたらぜんぶ、200余年昔に残された“北斎のしわざ”かもしれないと思うと、その偉大さに改めて脱帽するばかりです。

こういった観点から、同展はクリエイターのインプットの場としても注目されており、新たなファン層の獲得と同時に、新世代のアートの創出、およびその創作者の育成にもつながっているといえるかもしれません。

なお、これほどまでの世界屈指の貴重なコレクションを一度に閲覧することができるのは、同展が1,700冊もの『北斎漫画』を所蔵する浦上満⽒(浦上蒼穹堂)の全⾯協⼒のもと開催されているからです。

数多くの『北斎漫画』が見られる(全15編)だけでなく、江戸時代の小説「読本(よみほん)」の挿絵として描かれた作品、『冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏』(通称:ビッグウェーブ/大波)など、その内容は実にさまざま。

町人や犬、猫といった日常的に目にするものを描くかたわら、壮大な大波を紙の上に再現し、また時に妖怪や幽霊、幻獣といった目で見ることのできないものを可視化。

さらには絵を用いてダジャレやギャグといったユーモアセンスをも見せつけるなど、見逃し厳禁の圧巻のラインナップです。

そして忘れてはいけないのが、画号を「画狂老人卍」に改名して発表した晩年の傑作『富嶽百景』全3編・102図、さらに今回が初公開となる幻の肉筆画16図など、今こそ見たい作品も目白押しだということ。その総数は450点を超えています。

質・量ともに見応えのある展示は、かねてからの北斎ファンを呼び込むには充分な理由であり、アートの領域をマーケティング視点で分解するのはナンセンスではありますが、あえていうなら新規ユーザーの集客のみならず、既存ユーザーの囲い込みにも成功している秘訣といえるでしょう。

公式アンバサダー 髙橋海人さんとの共創

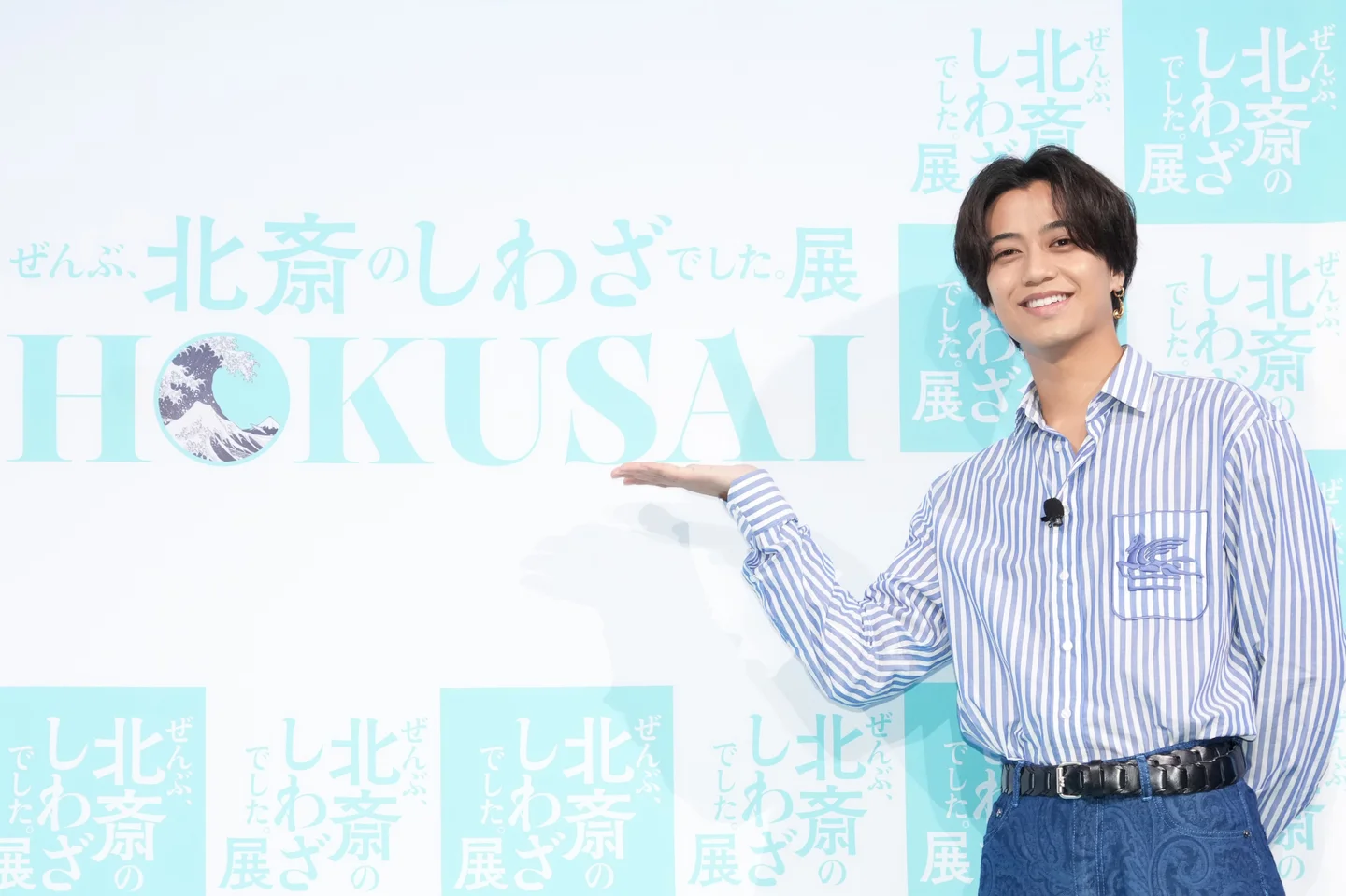

「ぜんぶ、北斎のしわざでした。展」は、公式アンバサダーとの高い親和性も印象的です。起用されているのはKing & Princeの髙橋海人さん。

歌やダンス、芝居とマルチに活躍しつづけ高い人気を誇る彼は、普段から絵をたしなみ、CDジャケットのイラストを手がけたり、アルバムのリリースに合わせて楽曲ごとにオリジナルのキャラクターを書き下ろしたり、アートに親しんでいることでも知られています。

日本人で初めてラグジュアリーブランドETROのグローバルアンバサダーに就任した直後に、同ブランドのシグネチャーともいえるペイズリーを自身が描いたカプセルコレクション「ETRO per Kaito Takahashi」が販売され、あまりの人気ぶりに急遽、追加受注生産されたことも記憶に新しい(2025年6月)です。

なお、髙橋さんがアンバサダーを務めるブランドについては、ETROをふくめて、こちらの記事にてくわしく紹介しているので、あわせてご覧ください。

後述しますが北斎の娘である応為の生涯を描いた映画『おーい、応為』にも、北斎の愛弟子であり、渓斎英泉の画号で売れっ子画家となる善次郎役として出演。

ブランドがアンバサダーを起用する際、なぜその人を選んだのか脈絡が見えないと、双方のファンに否定的な印象を与えるリスクもあるものですが、このたびの選出に際しては適任といえるのではないでしょうか。

アンバサダーの選定ポイントについてはこちらの記事でも解説しています。

ご本人曰く同展の起用は映画出演とは関係なく決まったそうですが(アンバサダー就任発表の記者会見時の発言より)、“しわざ展”の開催時期(2025年9月13日(土)〜11月30日(日)予定)と映画上映時期(2025年10月17日(金)〜全国上映中)が重複していることもあって、展示会場の出口付近には映画のパネルや髙橋さんと北斎を演じた永瀬正敏さんのコメントも掲示されているため、両作のリンクも感じられます。

また、今回髙橋さんはアンバサダーとして同展の顔を担うだけでなく、音声ガイドのナビゲーターも務め、展覧会に“参加”していることも特徴的。くわえて会場内に設置されたモニターには、彼が北斎の作品について解説する動画も流れます。

🎧音声ガイド収録後、本展公式アンバサダーの #髙橋海人 さんからメッセージが届きました💛

— ぜんぶ、北斎のしわざでした。展【公式】 (@hokusai2025) September 5, 2025

「展覧会に来てくださる方々のことを考えながら、自分の言葉も交えさせていただいて。

北斎の世界観に没入してもらえるよう意識しながら読みました。」

🎫グッズ付き数量限定スペシャルチケットや… pic.twitter.com/TSQtMu0blk

さらに会期中の10月4日(土)には、髙橋さんが実際に同展を見て回り、会場を飛び出して今回作品展示に全面的に協力されている浦上満さんを訪ね、また浮世絵木版画工房にて「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」制作体験をする特別テレビ番組「髙橋海人が体感!北斎のしわざSP」も放送されました。

📢特別番組「髙橋海人が体感!北斎のしわざSP」が10月4日(土)に放送‼️

— ぜんぶ、北斎のしわざでした。展【公式】 (@hokusai2025) October 1, 2025

本展の公式アンバサダーKing & Prince #髙橋海人 さんとお届けする

葛飾北斎の絵が100倍楽しくなる特別番組です✨

北斎から読み解く「マンガ」と「アニメ」。… pic.twitter.com/0r7MoisYAI

9月13日の初日には髙橋さん自身もInstagram上にて同展の告知をしており、多くのファンの間で同展の認知が拡大し、集客にも一役買っていることでしょう。ブランドとアンバサダーが協力体制にあり、同展を共創して盛り上げていることがうかがえます。

なおKing & Princeは会期中の11月中旬に千葉のZOZOマリンスタジアムにて花火イベントを開催することが決まっており、遠方からやってくるファンの中にはそのタイミングに合わせて同展を訪れる方も多いのではないでしょうか。

実際、筆者の友人たちもそれぞれ宮崎県、和歌山県から関東に訪れるその機会に合わせて、同展の来場予定を立てています。

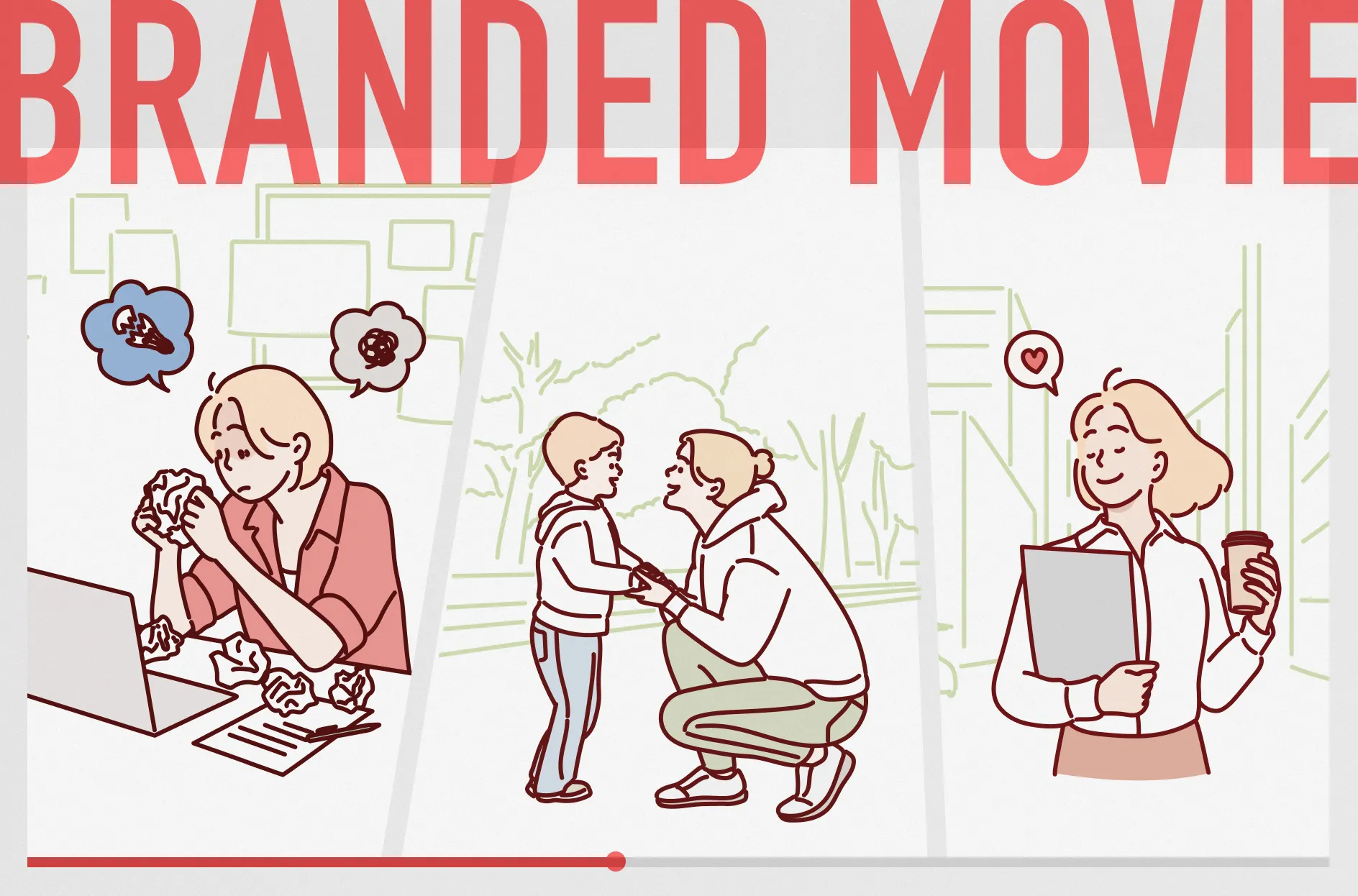

映画『おーい、応為』—娘(演:長澤まさみさん)視点で見る北斎(演:永瀬正敏さん)と集客力

葛飾北斎の娘、葛飾応為の生涯を描いた映画『おーい、応為』も2025年10月17日(金)より全国上映中です。

今作は飯島虚心さんの『葛飾北斎伝』(岩波文庫)と杉浦日向子さんの『百日紅』(筑摩書房)を原作に、『日日是好日』(2018年)や『星の子』(2020年)などを手がけた大森立嗣監督が脚本も執筆し、制作されました。

主演は長澤まさみさん、父である北斎を演じたのは永瀬正敏さん。先述のとおり、北斎の愛弟子であり応為のよき理解者だった善次郎(渓斎英泉)として髙橋海人さんも出演しており、ポスタービジュアルにはこの3人の筆を持った姿が写されています。

応為は、美人画において父をもしのぐといわれた天才画家。くわえて、光と影のコントラストを描くことに長けていたことから、現在は「江戸のレンブラント」と呼ばれることもあります。

彼女の目を通して映し出される北斎は、画家である前に父であり、散らかしっぱなしの家に暮らし、限界まで汚れたら引越しを繰り返すようなだらしなさ(北斎は生涯93回引っ越したといわれています)と、金を積まれても気が乗らなければ描かない芯の強さ、そして晩年にも自身の腕前のさらなる向上を望み、絵と向き合いつづける執念を持った唯一の人。

北斎は当時40歳程度が平均寿命だといわれる江戸時代に珍しく、90歳まで生きた長寿としても知られていますが、その最期に口にしたという「あと10年の寿命があれば」という言葉も有名です。

しばらくして「5年の寿命が保てれば本当の絵師になれるのに」と続け、この言葉を最後に息を引き取ったと伝えられています。

現代において、これが事実だったか確認する術はもちろんありませんが、このような逸話が残されるほど、絵にすべてを捧げ、高みを目指しつづけた人生だったのでしょう。

映画のなかで永瀬さんは、特殊メイクを施して最晩年の北斎も演じています。応為と北斎、2人の人生を惜しみなく描いた今作は、時代劇としては異例のヒットとなり、初週の週間観客動員数6位にランクイン。

参照:興行通信社「CINEMAランキング通信(週間映画ランキング)」

なお、映画情報サイト「映画.com」の2025年10月20日(月)〜26日(日)の作品アクセス数ランキングでは2位についています。

参照:映画.com「アクセスランキング」

(閲覧のタイミングによって、最新データに更新されている可能性があります)

その人気の所以は、作品そのものの魅力もさることながら、監督をはじめとしたスタッフ陣、そして演じた俳優陣のヒューマンパワーによるところも大きいでしょう。

実際、本作は監督や俳優陣による舞台挨拶付き上映会を多く開催しており、いずれも先行チケットの抽選は高倍率、一般チケットも開始から1分足らずで完売するほどの人気ぶり。

映画が好発進を切ったことで舞台挨拶も追加開催されましたが、そちらも同等のチケット争奪戦となりました。

これまでも人間の内面に深く迫るような作品を多数生み出してきた大森監督、そして『MOTHER』(2020年)でも同監督とタッグを組んだ、人気・実力ともに最高位を更新しつづける長澤さん。

今作で“変身”ともいうべき見た目の大きな変化に反して、一貫した“画狂人”の姿勢に説得力をもたらした永瀬さん、絵に人並みならぬ執着を示す葛飾親子をそばで見守りながら、垣間見せる自己犠牲の哀愁と現実主義的な一面に人間性という色気を添えた髙橋さん、それぞれ認知度も人気も高いので当然の集客力といえるかもしれません。

そしてこれまで上映会などには参加されていませんが、脇をかためる寺島しのぶさんや篠井英介さんらベテランの演技も、作品の味を際立たせており、彼らのファンならずとも、作品を見た者であれば、教科書などで学ぶ北斎や応為の姿に現実味を感じて、ますます北斎に関心を持つのではないでしょうか。

また、原作のひとつである『百日紅』は過去にアニメーション長編映画『百日紅 〜Miss HOKUSAI〜』(2015年)として先に映像化、劇場公開されており、翌年以降全米でも公開されるなど、海外展開も果たした注目作品。

優れた作品は、人々を関連作品への体験にもいざなうものなので、気になる方はチェックしてみてください。こうして複数のメディアを跨いで北斎というひとりの人物を追うことこそが、このたびのブームの背景にもあるのかもしれません。

そういった点においても、髙橋海人さんは本作にも重要人物として出演し、先に触れた「ぜんぶ、北斎のしわざでした。展」のアンバサダーも務めているので、双方の人気を高め、相乗効果を生み出す加勢をしていることでしょう。

なお『百日紅 〜Miss HOKUSAI〜』では、応為(お栄)の声は杏さん、北斎は松重豊さん、善次郎は濱田岳さんが演じています。

ルーツに同じ作品があっても『おーい、応為』とは異なる切り取り方、演じ方をしているので、また別の楽しみがあるのではないでしょうか。

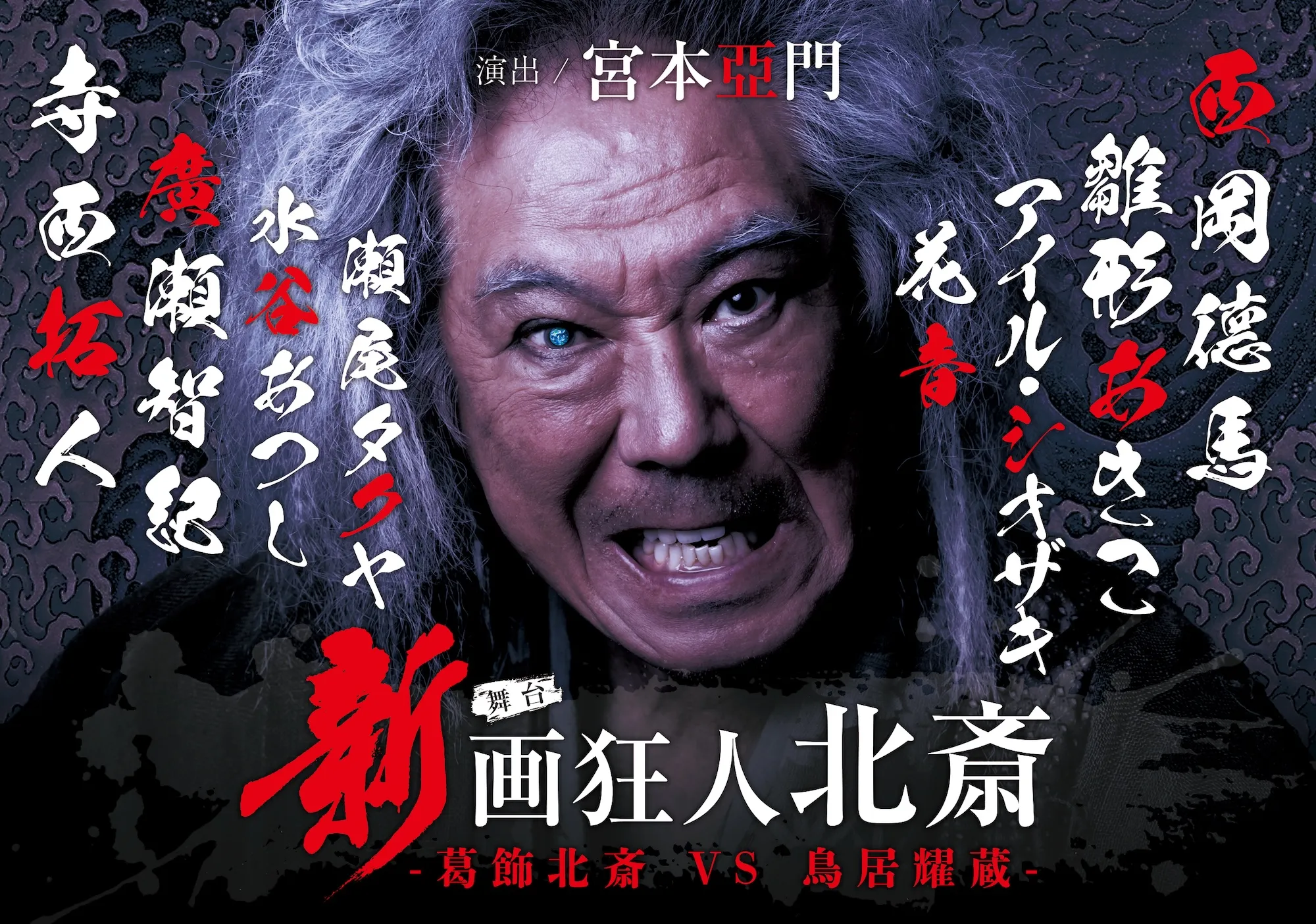

舞台『新 画狂人北斎』(主演:西岡德馬さん)による“全国体験型”の広がり

2025年10月17日(金)より、東京公演を皮切りに、長野、石川、大阪、北海道(札幌・北見・幕別・伊達)、大分、熊本、京都、山口にて舞台『新 画狂人北斎』も上演中(最終公演は山口、2025年11月30日(日)予定)です。

当公演は、もともと2017年に葛飾北斎の大ファンである宮本亞門さんが「画狂人 北斎」と題して、北斎の一生を朗読劇というかたちで表現したのがはじまり。

参照:すみだ北斎美術館 宮本亜門氏演出「画狂人 北斎」リーディング公演

その後、2019年にストレートプレイ(台詞を中心に構成される伝統的な演劇の形態)として上演され、成功を収めます。大きな反響を呼び、2021年には海外展開を見据えて再上演。

そして2023年、主演の北斎役を升毅さんから、現在も引き続き演じている西岡德馬さんに引き継ぎ、さらに今年2025年、それまでの脚本をがらりと変え、完全な新作『新 画狂人北斎』として幕を開けました。

2021年、2023年の『画狂人北斎』は、葛飾北斎と娘・お栄(応為)の親子関係を軸に、高井鴻山、柳亭種彦との人間模様を描きつつ、現代を生きる長谷川南斗と峰岸凜汰という人物2人にもフォーカスし、時代を超えて「画狂人」と呼ばれる北斎の生き様を問う作品でした。

参照1:2021年版『画狂人北斎』公式サイト

参照2:2023年版『画狂人北斎』公式サイト

2025年の『新 画狂人北斎』は、浮世絵をふくむ庶民の娯楽芸術が厳しく制限された天保の改革の下、北斎とその弾圧を主導した鳥居耀蔵の関係を軸に、お栄やシーボルトといった周囲の人間も巻き込んで物語が展開していくのですが、耀蔵はもともと北斎に憧れを抱いており、立場上対立せざるをえないという複雑な感情が強く描かれています。

演じるのは、葛飾北斎役を西岡德馬さん、お栄役を雛形あきこさん、鳥居耀蔵役をtimeleszの寺西拓人さん。『画狂人北斎』から柳亭種彦役として水谷あつしさんも続投されています。

演劇の魅力はやはり、生で体験することによる臨場感でしょう。作品や演出家、演者たちのファンはもちろん、その場にいる全員が同じ熱を共体験することで、見て・感じて・その後語れる、という北斎とのリアルな接点を創出しています。

また、多くの作品に一挙に触れることができる展覧会に対して、舞台は一箇所にとどまらず全国展開することで、多くの地域の方たちが自ら歩み寄ることができるという、いわば“可動式コンテンツ”ならではのポイントもあります。

舞台のような可動式コンテンツと、展覧会のようにその場に腰を据えた定置型コンテンツ、そして映画のように観客がそれぞれの地に分散しながらも同じ時を共体験できる“同期型コンテンツ”が同時期に行われることで、北斎ブームが立体的に広がっているのではないでしょうか。

特に今作は2017年の朗読劇からかたちを変えて何度も繰り返し上演されてきた人気作品。既存ファンも新規ファンも巻き込んで成長しつづけているため、間違いなくブームを牽引し加速させてきたひとつの要因といえるでしょう。

“北斎”は伝統文化から時代を横断するブランドへ

先述のとおり、北斎は19世紀後半のジャポニスムブーム以降、国内外から高い評価を得ており、また現代の漫画やアニメーション作品の原点ともいうべき表現技法を数々残したことから、もはや世界的カルチャーのアイコンとしての地位を確立しているといっても過言ではありません。

特に生誕260周年を迎えた2020年以降は逆輸入的な動きもあって、日本国内において空前の北斎ブームが再燃。

クロスメディア展開も積極的に行われており、先に触れた「ぜんぶ、北斎のしわざでした。展」や映画『おーい、応為』、舞台『新 画狂人北斎』以外にも、エンタメ領域でいうと現在放送中の大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』のなかにも北斎の姿を捉えることができます。

本作は江戸の名プロデューサー、あるいは江戸のメディア王、江戸の出版王、とさまざまな異名を持つ版元 蔦屋重三郎(演:横浜流星さん)の人生を描いたもの。10月19日(日)放送の第40回「尽きせぬは欲の泉」から勝川春朗(のちの葛飾北斎)が登場します。

演じるのはくっきー!さん。『おーい、応為』で北斎を演じる永瀬正敏さんとも、舞台『新 画狂人北斎』の西岡德馬さんとも異なるユニークさがあるので、また新たな北斎の魅力に気づくことができそうです。

大河ドラマはなんといっても、その視聴率の高さと支持層の厚さが特徴。ちょうど春朗が登場した放送回をふくむ2025年10月13日(月)〜19日(日)までのドラマ週間視聴率を見ると、6位にランクインしています。

参照:ビデオリサーチ「週間リアルタイム視聴率ランキング Vol.42 2025年」

ほかの放送回を見ても、ほとんど同等の結果であることから、継続して視聴しているファンが多いことがうかがえると同時に、今後の放送回もまたそれだけの視聴率が見込めるといえるでしょう。

今後、春朗がどれほど物語に関わってくるかはわかりませんが、大河ドラマファンは定期的に北斎の生きた時代に接触する機会を得ることになるので、北斎ブームがマス化していく地盤を作ったひとつの要因と捉えることができそうです。

また、人気キャラクターであるスヌーピーを生み出したコミック『PEANUTS』やアパレルブランドの「beautiful people」「CHUMS」、オビツキューピー、森永製菓の「ハイチュウ」など、あらゆるカテゴリーのブランドとコラボをしていることも、ブームの後押しになっているでしょう。

参照:HOKUSAI—ぜんぶ、北斎のしわざでした。展「スペシャル」ページ

くわえて、繰り返しになりますが、展覧会のアンバサダー、そして各作品に出演する旬の俳優陣も、北斎という文化資産的ブランドの魅力を伝える橋渡しをしています。

伝統的な娯楽作品が現代のエンターテインメントと無理なく融合しているのは、彼らの影響力あってこそではないでしょうか。

これにより「古典を新しいかたちで伝えること」と「それぞれのファンを巻き込んだ拡散設計」が結びつき、アートとビジネスの垣根を超えて愛されるひとつのムーブメントを作り上げたといえるかもしれません。

今後も勢力が広がっていきそうな北斎ブーム。次はどんなかたちで人々の手に触れることになるのか、今から楽しみです。

タレントサブスク

サービス資料

ダウンロード

宣伝素材を事業成長の起爆剤に。

- タレントがどのようにサービスの認知・差別化に寄与しているかを解説

- 価格・スピードなどの面でメリットのある「タレントサブスク」の仕組み

- クライアント様の成果を具体的な数字と共に事例として紹介

事務所数・取り扱い素材数ともに業界No.1

この記事の関連タグ

Related Article

関連記事一覧あわせてこちらの記事もチェック!

Copyright © 2024 Wunderbar Inc. All Rights Reserved.

IP mag