IP活用

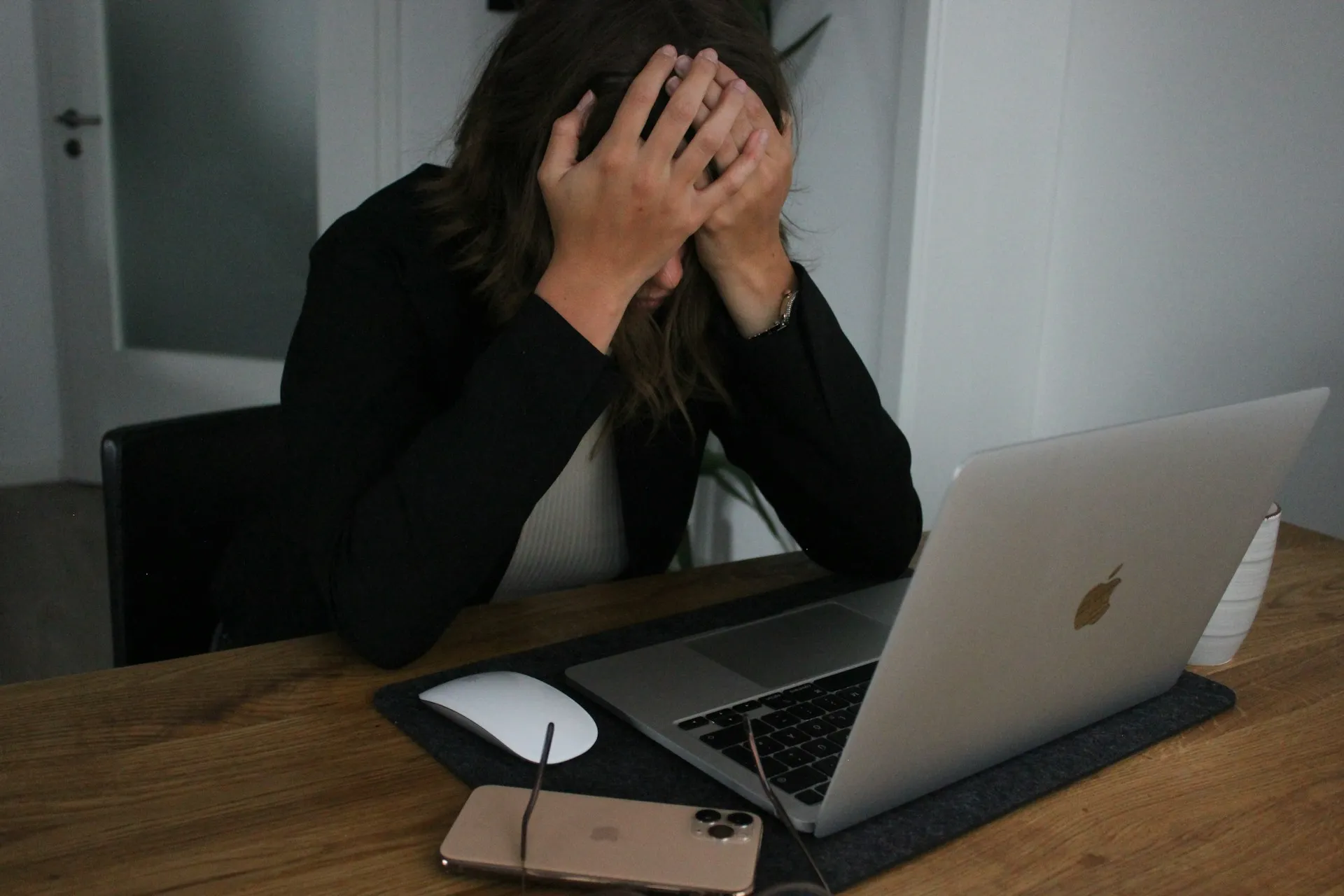

なりすまし広告(フェイク広告)とは?有名人をかたる詐欺広告の事例と問題点について解説

2024年5月15日、実業家の前澤友作氏がMeta社およびFacebook Japan社を提訴したことを発表し、各メディアで話題を呼びました。

前澤氏が問題とするのは、自身をはじめとする有名人の名前や画像を無断で使用し、投資などの名目で金銭をだまし取る「なりすまし広告」についてです。こうした有名人詐欺広告がFacebookやInstagram上に掲載され、多くの詐欺被害をもたらしている件について、運営元である同2社の責任を追及する構えを示しています。

前澤氏は以前からSNS上に見られるなりすまし広告への対策を各所に呼びかけており、実業家の堀江貴文氏とともに自民党の合同勉強会に出席するなど、プラットフォーム規制の必要性を呼びかけてきました。

実際のところ、有名人をかたる詐欺広告の手口は年々巧妙化し、最近では生成AIを悪用した精巧なフェイク広告の急増など、深刻化の傾向を見せています。

この記事では、なりすまし広告の概要や事例を整理するとともに、こうした偽広告によって侵害される有名人の「肖像権」や「パブリシティ権」といった権利について解説していきます。

- なりすまし広告(フェイク広告)とは

- 近年のフェイク広告の事例

- 有名人詐欺広告とパブリシティ権の関係

- 有名人の人格権と生成AIの関係

- プラットフォーム事業者の責任を問う動きも

- なりすまし広告の被害防止、求められる各方面からの対策

タレント×マーケティングで

成果を最大化

なりすまし広告(フェイク広告)とは

なりすまし広告は、有名人の名前や画像を無断で使用することにより、虚偽の投資情報をはじめとする「嘘のもうけ話」を消費者に信じ込ませ、金銭をだまし取る手口です。

警察庁の資料によれば、2023年において認知されたSNS型投資詐欺の件数は2,271件に上り、被害額としては約277.9億円が報告されるなど、深刻な事態を巻き起こしています。

(参照:警察庁「令和5年中のSNS型投資・ロマンス詐欺の被害発生状況等について」)

また国民生活センターは、2023年度にSNS上の投資詐欺トラブルをめぐる相談が1,629件に上り、前年度の約9.6倍に急増しているとして注意を呼びかけています。

(参照:国民生活センター「SNSをきっかけとして、著名人を名乗る、つながりがあるなどと勧誘される金融商品・サービスの消費者トラブルが急増」)

こうした投資詐欺が横行する以前にも、有名人の画像などを無断で使用し、本人の好感度や権威性に便乗する商法は少なくありませんでした。とくにマスメディアの発展により「誰もが知る人物やキャラクター」が世間に定着していくとともに、その知名度を悪用する手口が増えていったと考えられます。

さらに近年では、SNSの普及や生成AI技術の急速な発展といった背景から、消費者にとって「身近なかたち」かつ「より本人の実像に近いかたち」で有名人になりすます手法が横行しています。

近年のフェイク広告の事例

上述のように、有名人をかたる詐欺広告は以前から存在していましたが、近年では事業者と消費者との接点が多様化し、また画像・動画・音声などの加工技術も発展していることから、なりすまし広告の手口が巧妙化しています。

現状においてもさまざまな手口が横行しており、すべてを網羅することは難しい状況にありますが、以下に代表的な事例を紹介していきます。

有名人の画像を無断使用したSNS型投資詐欺

SNS上で多くの被害に発展しているのは、有名人の画像を無断で用いた投資勧誘型の詐欺です。

SNS上に表示される広告枠に、「○○氏が無料の投資教室を開催」「急騰銘柄を無料公開」などと記載した有名人の画像を表示。その後LINEの友だち登録や投資グループへの加入を通じて金銭をだまし取る手口が横行しています。

金銭取引を促す名目としては、株式投資や仮想通貨取引などが挙げられます。「ごく一部の人間だけが知るもうけ話」について嘘の情報を開示し、被害者の関心を引くケースが少なくありません。

詐欺広告に無断で画像を掲載されている有名人としては、先の前澤友作氏や堀江貴文氏など著名な実業家のほか、池上彰氏や森永卓郎氏など政治経済に精通した人物が多く見られます。ほかにも数多くの有名人の画像が無断使用されており、その社会的評価を悪用する広告が次々と被害をもたらしている状況です。

さらに、このような有名人詐欺広告の手口は世界的に問題視されており、英語圏では「セレブリティー・スキャム」という名称で広まっています。巨大企業の創業者をかたる投資詐欺のほか、有名俳優をかたり恋愛感情から金銭をだまし取るロマンス詐欺など、有名人の知名度に便乗した手口が世界中で深刻化しているのです。

(参照:AARP “Crooks Pose as Celebs on Social Media to Solicit Funds”)

嘘の有名人アカウントからのメッセージ

LINEをはじめとするSNSアプリ内で、有名人になりすましたアカウントにより、直接相手とメッセージのやりとりをする手法も数多く報告されています。典型的なのは、先のSNS広告と組み合わせ、広告をクリックするとメッセージアプリの友だち登録を促す画面に遷移する、といった手口です。

こうしたメッセージアプリを用いた詐欺においては、「有名人が開催する投資セミナー」を装うLINEグループなどに参加を促すケースも散見されます。有名人本人をかたる偽アカウントに加え、セミナー参加者としてサクラを仕込むことにより、一種のオンラインサロンのような空気を形成し、金銭取引に対する心理的ハードルを下げているのです。

さらに、やりとりはテキストによるメッセージだけではなく、生成AIによって有名人の声を加工し、音声メッセージを通じて金銭取引を促すケースも報告されています。テキストよりも本人を同定しやすい音声によって、「その話が本物である」とターゲットに信じ込ませる悪質な手口だといえます。

新聞記事を装った偽のニュース広告

SNS上の広告枠などに、「○○社が新たに仮想通貨事業を開始」など経済誌の体裁を装う偽の記事リンクを貼り、遷移先のページから金銭をだまし取る手口も横行しています。

遷移先のページも巧妙にニュースサイトの形式を模倣しているケースもあり、過去にはFacebook上に日本経済新聞の形式を装うフェイク記事の広告が出稿されていた事例も見られました。

具体的には、イーロン・マスク氏や孫正義氏、豊田章雄氏などの画像を無断で使用し、テスラやソフトバンク、トヨタといった巨大企業が電子マネーや仮想通貨などのサービスを開始したと報じる偽の記事を掲載する手口が報告されています。

こうしたフェイク広告は、素性のわからないアカウントから投稿されるばかりではなく、一般ユーザーのアカウントによって拡散される例も見られます。不正に一般ユーザーのログイン情報を乗っ取り、そこからフェイク広告を投稿・拡散することで、あたかも「一般ユーザーによって拡散されている情報」であるかのような印象を与える手法です。

生成AIにより巧妙化するフェイク広告の手口

上述のような手口に加えて、2023年ごろから急速に発展する生成AIの技術を用いて、動画上で有名人が実際には発言していない内容を発話させ、投資などを促すフェイク広告も見られるようになりました。

たとえば実際のニュース番組の映像を無断で利用し、アナウンサーが虚偽の経済ニュースを読み上げているように加工したり、巨大企業のCEOが仮想通貨サービスなどを開始したかのようにインタビューに答える偽の映像を作成したりと、実物と見分けることが困難なケースも少なくありません。

現在ではフェイク広告以外にも、生成AIによってショッキングな映像や画像を作成し、SNS上でインプレッションを稼ごうとする行為が頻発しています。今後は詐欺グループが組織的に生成AIを利用し、より巧妙に消費者の不安や射幸心を煽る手口を探り出していくことも警戒されるでしょう。

有名人詐欺広告とパブリシティ権の関係

上に挙げたような詐欺広告は、現在でも多くの被害をもたらしており、プラットフォーム事業者による対策や政府による規制が求められています。

対策にあたっては、被害拡大を防ぐ観点はもちろん、「無断で名前や画像を利用される有名人の権利」を守る観点も重要になるでしょう。以下、なりすまし広告によって毀損される有名人の「パブリシティ権」について解説していきます。

パブリシティ権とは

パブリシティ権は一般に、「有名人の肖像が有する顧客吸引力を排他的に利用する権利」として位置づけられています。

芸能人やアスリートなど、メディアへの露出を通じて世間に好感度や親近感を抱かれている人物は、人々の消費行動を左右する訴求力をもつことがあります。この「アピールする力=顧客吸引力」を「経済的な利益に向けて利用できる権利」のことをパブリシティ権というのです。

このパブリシティ権は「排他的」な性格をもつとされ、また「人格権」に由来する権利であることから、他人には譲渡不可能な権利とされます。そのため本人以外がその肖像を用いて利益を得ようとする場合には、ライセンス契約といったかたちで本人による利用許諾を得る必要があります。芸能人の場合には、所属する芸能事務所などがライセンスを管理しているケースが多いでしょう。

なお、パブリシティ権の詳しい内容については以下の記事でも解説しております。あわせてご参照ください。

パブリシティ権の種類と有名人詐欺広告との関係

有名人のパブリシティ権に関して争われた裁判のうち、週刊誌がピンク・レディーの振り付けをダイエットの方法として紹介し、無断で画像を使用した「ピンク・レディー事件」(平成21(受)2056、平成24年2月2日最高裁判所第一小法廷判決)では、最高裁において「パブリシティ権の侵害が問題となりうるケース」を3類型にまとめる判例が示されました。

最高裁はパブリシティ権の侵害が成立する要件として、「顧客吸引力の無断利用」を中核的要素と位置づけ、以下の3つを具体的なケースとして挙げています。

1. 氏名、肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用する

肖像そのものを商品として利用するケースであり、ブロマイドやグラビア写真のように、肖像そのものを鑑賞対象とする商品を扱う場合を指します。

2. 商品等の差別化を図る目的で氏名、肖像等を商品等に付す

肖像を商品のデザインなどに利用するケースであり、Tシャツやカレンダーなど、有名人の画像などを商品の一部として使用することで、顧客吸引力を高める場合を指します。

3. 氏名、肖像等を商品等の広告として使用する

テレビCMやポスターなど、有名人の肖像を広告として利用する場合を指します。

今回取りあげている「なりすまし広告」は、パブリシティ権を侵害するケースのうち、3つめの「広告としての使用」に該当しうると考えられるでしょう。パブリシティ権の侵害が認められた場合には、これによって生じた損害を賠償する責任が侵害した者に課されます。

判例において示される損害賠償の範囲および対象としては、「パブリシティ権の使用料に相当する額」に加え、「不当な使用によって損なわれたパブリシティ権の価値毀損分」が挙げられます。

たとえば深田恭子氏や綾瀬はるか氏ら女性タレント21名が出版社に対して、週刊誌上で自身らの写真を無断で掲載した件についての損害賠償などを求めた裁判(平成22(ワ)46450、平成25年4月26日東京地方裁判所判決)においては、当の記事内での取りあげ方がキャラクターイメージを損なうほど過度に性的なものであったことから、パブリシティ権の価値の毀損分に対する賠償請求が認められました。

なりすまし広告においても、肖像の不当な使用が本人の世間的な信頼感や好感度などを低下させ、パブリシティ権の価値を貶める場合には、この毀損分に対する賠償責任が生じる可能性も考えられるでしょう。

有名人の人格権と生成AIの関係

なりすまし広告に見られるように、生成AIなどの技術を用いて有名人の画像や動画を加工・生成する行為は、肖像権やパブリシティ権の侵害のほか、名誉毀損や著作権法違反などの罪に問われる可能性があります。以下、生成AIと肖像権をはじめとする各種権利との関係について解説します。

なお、芸能人の肖像権や、プライバシー権との関係については以下の記事で詳しく解説しておりますので、こちらもあわせてご参照ください。

生成AIと肖像権

肖像権は「何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由」として定義づけられ、法的な保護の対象とされます。

(引用:裁判所「昭和40(あ)1187、 昭和44年12月24日 最高裁判所大法廷判決」)

一方で、肖像権は「表現の自由」と衝突する場合があり、あらゆるケースにおいて肖像権の優位が成立するわけではありません。

肖像権について争われた裁判のうち、その侵害の成立要件について示した判例として、週刊誌のカメラマンが法廷において刑事事件の被疑者を隠し撮りした件をめぐる「法廷内写真撮影事件」( 平成15(受)281、平成17年11月10日最高裁判所第一小法廷判決)があります。

ここでは表現の自由との兼ね合いから、肖像権の侵害が問題となるのは「被撮影者の被る精神的苦痛が社会通念上受忍すべき限度を超える場合」に限られています。

これに該当する場面として挙げられているのは、「プライベートな場面で撮影された肖像が、公的利益に関わらない目的で公開された場合」「公的な場面で撮影された肖像を公開することにより、当人を侮辱する結果となる場合、あるいは当人の日常生活を害するおそれがある場合」といったケースです。

さらに同判例においては、肖像権を侵害しうる表現媒体について言及されている点にも注目すべきでしょう。直接本人を撮影した写真や動画に限らず、本人を容易に特定しうる「イラスト」であっても肖像権侵害の要件を満たしうるとの見解が示されています。

生成AIによって作成された画像や映像がどこまで肖像権侵害の対象となるのか、現状のところ明確な判例はないものの、肖像権の対象となるのは「直接本人の姿を撮影した場合」だけではないのです。

生成AIによる肖像権侵害の基準として考えられるのは、「実際に生成AIの学習データに本人の画像などが含まれていたか」あるいは「実際に生成された画像や動画が本人の肖像とどれほど類似しているか」といった点が挙げられます。

なりすまし広告に用いられるフェイク動画は、本人が出演する動画をそのまま加工したものも多く、本人の肖像として十分に同定しうると考えられますが、実際の判断基準については今後の判例を通じて明確化されることを待つ必要があるでしょう。

有名人の画像の加工が刑法上の罪となる事例

ある人の肖像を本人の許可なく加工し、その人の社会的評価やイメージを低下させることは、刑法上の名誉毀損罪に該当しうる行為です。

さらに、写真や映像などの表現物は著作物にあたり、作成した者には作品に対する著作権が認められます。著作権には大きく2つの性格があり、作品を無断で公表・改変されない「著作者の人格権」としての側面と、許可なく複製や商業利用をされない「財産権」としての側面があります。

多くの場合、なりすまし広告によって無断使用される画像や映像の著作権は、もともとこれを作成した制作会社などに属するものです。そのためこうした著作物を無断で加工・公開することは、著作者の「人格権」を侵害し、また許可なく広告として商業利用することは「財産権」としての側面を侵害することになるでしょう。

なお2021年9月には、AI技術を肖像の加工に悪用したケースが法的な処分の対象となりました。AI技術によって女性タレントの顔を合成したアダルト動画を作成・販売した者に対して、東京地裁が名誉毀損罪および著作権法違反の罪で懲役2年、執行猶予3年、罰金100万円の判決を下しています。

(参照:読売新聞「AI悪用で女性タレントの顔合成、アダルト動画配信の男に有罪判決」)

このように、なりすまし広告に用いられるフェイク動画などは、なりすまされた本人の名誉を毀損する可能性があるほか、元になった動画を制作した者に属する著作権を侵害しうる行為であり、刑事上・民事上の責任を負うケースも想定されます。

プラットフォーム事業者の責任を問う動きも

なりすまし広告による詐欺被害の責任について、当の広告を出稿する者はもちろん、それを掲載するプラットフォーム事業者の責任を問う声も多く聞かれます。

広告媒体を運営するプラットフォーム事業者は、詐欺広告を出稿する者から広告費のかたちで利益を受け取っており、なりすまし広告による詐欺被害と無関係とはいいがたいでしょう。

ここから、「広告媒体の運営により利益を受け取っている以上、そのプラットフォームを法にかなったかたちに整備し、管理・運営していく責任がある」といった見解が寄せられているのです。

冒頭に挙げた前澤友作氏がMeta社らを提訴した件も、本来プラットフォームの利用規程に違反している広告が放置され、実際の詐欺被害を生じさせているほか、肖像を利用された者のパブリシティ権などの権利を侵害しつづけている現状に対する責任追及の側面が強いといえます。

この提訴以前にも、前澤氏をはじめMeta社に対応を求める動きは少なくなく、Meta社側は2024年4月16日に「著名人になりすました詐欺広告に対する取り組みについて」という声明を発表しています。

Meta社はこの声明のなかで、なりすまし広告の手口について「自動化やその他のあらゆる手法を使って、意図的に私たちの検出を回避しようとする、悪意のある人々による仕業」とし、広告詐欺への対策を含むプラットフォームの技術的改善に年間200億ドル以上の投資をしている旨を明らかにしました。

一方で、「膨大な数の広告を審査すること」の困難についても言及しており、詐欺対策においては「社会全体でのアプローチが重要」であり、そのなかでMeta社として求められる役割を果たしていく、という構えを示しています。

なりすまし広告の被害防止、求められる各方面からの対策

Web広告の媒体が多様化し、広告出稿に対するハードルも低くなっている現在、詐欺や悪徳商法への入り口として広告プラットフォームを悪用する手口が横行しています。

なかでも有名人の顧客吸引力に便乗する「なりすまし広告」は、消費者に対する被害はもちろん、なりすまされた有名人の肖像権や、制作会社の著作権など多くの人の権利を侵害する悪質な行為です。

先述のように、Meta社は2024年4月、詐欺広告に対するプラットフォーム事業者としての姿勢を示したものの、これらは即座に現状の問題を解決するものとは考えにくく、翌月には前澤氏の提訴へと発展しています。

2024年5月30日現在、提訴に対するMeta社らの動きは明確になっていませんが、広告プラットフォームとしての信頼性を維持するうえで詐欺広告への抜本的な対策は必須であり、同社の今後の対応や裁判の動向が注目されるところです。

また、FacebookやInstagramなどMeta社の運営するプラットフォームのほかにも、詐欺につながる投稿や広告は蔓延しており、各プラットフォームによる対策や、法制面の整備が求められるでしょう。

現状のところ、政府は大手SNSプラットフォーム事業者に対し、広告審査基準の公表を義務づける方針を検討中です。

すでに2024年5月10日には、SNS上に見られる誹謗中傷など他者の権利を侵害する投稿について、その削除規定を明示することを事業者に義務づける法律として「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(通称:情報流通プラットフォーム対処法)」が国会で可決されており、こうした面からの対策が被害防止に寄与することが期待されます。

タレントサブスク

サービス資料

ダウンロード

宣伝素材を事業成長の起爆剤に。

- タレントがどのようにサービスの認知・差別化に寄与しているかを解説

- 価格・スピードなどの面でメリットのある「タレントサブスク」の仕組み

- クライアント様の成果を具体的な数字と共に事例として紹介

事務所数・取り扱い素材数ともに業界No.1

この記事の関連タグ

Related Article

関連記事一覧あわせてこちらの記事もチェック!

Copyright © 2024 Wunderbar Inc. All Rights Reserved.

IP mag